Nachdenken über Marcel D.

2024:Mai //

Als junger Mann war Marcel Duchamp mit seiner Malerei ganz auf der Höhe der Zeit. Seine Umgebung muss überzeugt gewesen sein, dass er eine große Zukunft als Maler haben würde. 1912, da ist er 25 Jahre alt, liefert er mit Nu descendant un escalier ein durch und durch eigenständiges Gemälde ab, das entfernt an Kubismus erinnert und doch ganz anders ist. Auf dieser Basis wäre eine Entwicklung möglich gewesen, die ihm einen bedeutenden Platz unter den modernen Malern gesichert hätte.

Doch das wollte er nicht. Nachdem er ein paar Bilder dieser Art gemalt hatte, gibt er die Malerei auf. Diskriminiert sie als „Netzhaut-Kunst“, was bedeutet, dass nach seiner Meinung Kunst, die ihren Ort „im Auge des Betrachters“ hat, ein schwaches Bild abgibt.

1915 verlässt Duchamp Paris und geht nach New York, wo er sich mit seinem späteren Schwager Jean Crotti ein Atelier teilt. Fünf Jahre nach seiner Abwendung von der Malerei versucht Duchamp ein Stück gewöhnliche, fabrikneue Sanitärkeramik als Beitrag zu einer juryfreien Ausstellung einzuliefern. Doch obwohl eigentlich jeder, der, wie er, zur Society of Independent Artists gehörte und die Teilnahmegebühr bezahlt hatte, einliefern konnte, was er wollte, wurde das Objekt, ein Urinal, versehen mit dem Titel Fountain und seitlich mit schwarzen Großbuchstaben signiert und datiert mit „R. MUTT 1917“, abgelehnt. Die Überlegung der Organisatoren war ganz einfach: Das ist industrielle Massenware, folglich kann es keine Kunst sein.

Niemand weiß, was mit dem signierten „Original“ passierte. Vielleicht wurde es irgendwo, seinem ursprünglichen Zweck entsprechend, installiert. Vielleicht wurde es einfach weggeworfen, weil es mit den mit Lack aufgetragenen Buchstaben niemand mehr wollte. Jedenfalls ist es verschollen und für lange Zeit hat es niemand mehr erwähnt.

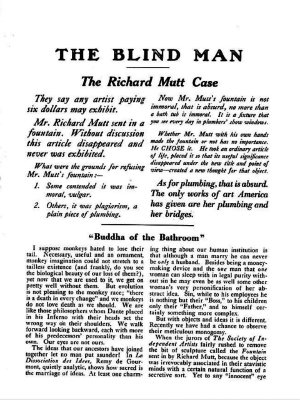

Aber Duchamp hatte vorgesorgt. Er ließ seinen Freund Alfred Stieglitz, den Herausgeber der richtungsweisenden Zeitschrift Camera Work, Fountain auf einem Sockel fotografieren, so als sei es ein Ausstellungsstück. Diese Aufnahme erschien in dem Artzine The Blind Man, das noch während der Ausstellung der Society veröffentlicht wurde. Sie war der Aufmacher eines Artikels mit dem Titel „The Richard Mutt Case“, der Fall Richard Mutt. Die Autorin Louise Norton kritisiert darin die mangelnde Unabhängigkeit der Unabhängigen, behauptet, manche hätten die Kurven des Porzellans so schön gefunden, wie die Beine der Frauen auf Gemälden von Cézanne und wirft die Fragen auf, die Duchamp mit seiner Geste anstoßen wollte: „Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. He CHOSE it. He took an ordinary article of life, placed it so, that its useful significance disappeared under the new title and point of view – created a new thought for that object“. Der entscheidende Punkt war demnach, dass Duchamp das Objekt ausgewählt, es seiner Funktion beraubt und mit Titel und Präsentationsform eine neue Betrachtung möglich gemacht hatte. Interessanterweise wird trotz der Ablehnung von Netzhaut-Kunst durch den Vergleich mit Cézanne mit der ästhetischen Qualität des Objekts argumentiert. The Blind Man hatte eine winzige Auflage und das Heft war das zweite und zugleich letzte, das je erschien – aber die Geschichte war potenziell in Umlauf gebracht. Irgendwann würde jemand sie entdecken und dann käme die Frage zurück in die Welt. Von da an sah man dreißig Jahre lang in der Kunst so gut wie nichts von Marcel Duchamp.

Er war sich der Kluft bewusst, die zwischen Werken der Kunst und Artefakten anderer Art, die zur Kunst erklärt werden, liegt. Seinen Angaben zufolge notierte er irgendwann zwischen 1911 und 1915 was ein „reziprokes Readymade“ sein könnte. Reziprok bedeutet, dass die Objekte in umgekehrter Beziehung zueinander zu stehen haben.

Nun hat ein Urinal objektiv einen sehr geringen künstlerischen Wert im Verhältnis zu großen Werken – und folgerichtig greift Duchamp in den Fundus des Wertvollsten, das die Kunst zu bieten hat, um den Kehrwert zu benennen. Sein Vorschlag für ein reziprokes Readymade lautet: Einen Rembrandt als Bügelbrett benutzen.

Das ist konsequent. Wenn ein Becken für ein Pissoir – ein Objekt, das nirgendwo sonderliche Wertschätzung erfährt – in veränderter Position auf einem Sockel als Kunstwerk betrachtet werden soll, dann ist die Umkehrung, ein Kunstwerk, dessen herausragende Qualität unstrittig ist, zu einem banalen Gebrauchsgegenstand im Haushalt zu machen. Doch ist das Gedankenspiel hier nicht zu Ende. Denn selbst wenn jemand tatsächlich auf die Idee käme, die Rückseite einer Bildtafel Rembrandts als Bügelbrett zu benutzen, so wäre es nach getaner Arbeit wieder, was es zuvor schon war: ein Gemälde von Weltrang. Folglich ist Duchamps Fountain, vom Sockel genommen, ebenso wieder das, was es zuvor war: ein gewöhnliches Stück Sanitärkeramik. Ihr Wesen haben beide Gegenstände durch den vorübergehenden Aufenthalt in anderen Sphären nicht verloren. Der eine war eine Weile ein Bügelbrett, der andere eine Weile ein Kunstobjekt.

Das entspricht vollkommen der tatsächlichen Geschichte der Readymades. Den Flaschentrockner, den Duchamp 1914 im Kaufhaus Bazar de l’Hôtel de Ville in Paris erwarb, hatte seine Schwester Suzanne weggeworfen, als sie sein Atelier in Paris ausräumte, nachdem er nach New York gegangen war. Ebenso ist die Schneeschaufel nicht mehr vorhanden, die er an einem Wintertag zusammen mit Crotti auf dem Broadway aus einer Laune heraus gekauft und zum Readymade erklärt hatte.

Die Schreibmaschinenabdeckung aus Kunstleder mit der Aufschrift „Underwood“, die er 1916 zur faltbaren Reiseskulptur ernannte, existiert nicht einmal auf Fotos aus der Zeit. Ein Kleiderhaken, den er 1917 anschaffte und später zum Readymade erkor, ist ebenso verschwunden wie der Hutständer, der im selben Jahr von der Decke hängend in seinem Studio auftauchte und später auch als Readymade galt. Einzig das Urinal sollte seinerzeit in eine Ausstellung lanciert werden, schaffte es aber nicht über die Hürde und blieb der Öffentlichkeit unbekannt. Alle anderen Objekte kamen über die private Umgebung, in der sie vorübergehend als Ausdruck einer Idee ihr Dasein fristeten, nie hinaus.

Mit anderen Worten, keines der Readymades war je irgendwo ausgestellt. Keines war der Begegnung mit Publikum ausgesetzt. Vom gescheiterten Versuch, das Urinal öffentlich zu präsentieren, haben damals nur der kleine Kreis um Duchamp und die wenigen Leser von The Blind Man erfahren. Eine Begegnung mit den realen Objekten war nur einzelnen Personen aus der privaten Umgebung Duchamps möglich. Und wenn wir an die Schneeschaufel denken, die Crotti wie ein Soldat geschultert durch die Straßen ins gemeinsame Atelier getragen hat, ging es bisweilen wohl auch um einen Jux.

Duchamps Readymades blieben Gesten, fern jeglichen gestalterischen Zugriffs. Vielleicht dienten sie als Platzhalter für Überlegungen zu Kunst und Kontext. Eventuell waren es Versuche eines Individuums, das für sich in der Malerei keine Zukunft sah, einen Ausweg zu finden. Sicher ist das nicht. Wir sollten nicht vergessen, dass das alles zu Zeiten stattgefunden hat, als Dada in bestimmten Kreisen, denen sich Duchamp damals zurechnete, die Grundhaltung war. Dada wiederum war Herausforderung des bürgerlichen Geschmacks, Parodie der vertrauten Formen, Angriff auf das Kunstverständnis. Fountain erfüllt diese Aspekte perfekt. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der Beitrag rein dadaistisch gedacht war. Bei den anderen Readymades spielt die Intention keine Rolle, da sie bekanntlich nur zum persönlichen Vergnügen dienten oder als Gag den Besuch überraschen konnten. Wie der auf den Boden geschraubte Kleiderhaken, den er ganz simpel Trébuchet nannte, Stolperfalle.

Gegen Ende der 1910er Jahre wurde es still um die Objekte. Wir dürfen annehmen, dass keiner der Beteiligten sie für einen wesentlichen Beitrag gehalten hat. Nicht einmal bei dem treuen Freund Walter Arensberg, der den „Fall Richard Mutt“ mit inszeniert hatte und der Duchamp alles abkaufte, was irgendwie von Bedeutung zu sein schien, findet sich eines der Teile. Duchamp selbst, der jeden Papierschnipsel aufbewahrte, den er für wichtig hielt, ließ auch keine Sorgfalt walten. Der konstruierte Pseudo-Skandal um das Urinal beschäftigte ohnehin niemanden. Die Readymades sind in der damaligen Diskussion um Kunst nicht vorhanden. Sie sind schlicht überhaupt nicht mehr vorhanden. Sie gehen verloren. Sie werden jahrzehntelang nicht erwähnt.

Denn von nun an kümmert sich Duchamp wenig um Kunst und widmet sich mit zunehmender Hingabe dem Schachspiel. Unvollständig aufgezählt wird er Mitglied in Schachklubs in Buenos Aires, New York, Paris, Brüssel, Rouen. Er spielt Turniere in Nizza, Brüssel, Paris, Straßburg, Rouen, Chamonix, Hyères, Marseille. Er nimmt als Mitglied der französischen Mannschaft an internationalen Turnieren in Hamburg und Prag teil und veröffentlicht, zusammen mit dem Fachautoren Vitali Halberstadt, ein Buch über bestimmte Endspielsituationen.

Während dieser Jahre von 1918 bis 1938 ist er bisweilen auch an Ausstellungen beteiligt. Logischerweise ausschließlich mit älteren Arbeiten, immer wieder und insbesondere mit dem Akt die Treppe herabsteigend, von dem drei Versionen existieren. Ganz offensichtlich bevorzugen die jeweiligen Organisatoren gerade dieses Bild, mit dem er sich eigentlich von der Malerei verabschieden wollte. Und als es 1945 endlich zu einem Museumsankauf kommt, geht es wieder um ein Bild dieser Art: Das Museum of Modern Art in New York erwirbt von dem Sammler Walter Pach Passage de la Vierge à la Mariée, entstanden 1912. In der öffentlichen Wahrnehmung steht Duchamp mehr als dreißig Jahre lang für das, was er hinter sich lassen wollte.

Allerdings stellt er in 1920er Jahren noch widerwillig eine Arbeit fertig, die er 1915 zur Seite gelegt hatte, auf der sich dick der Staub ansammelte und der er sich nun acht Jahre lang immer mal wieder widmet, Le Grand Verre, (Das Große Glas). Nicht jeden Tag, wie er sagt, mal zwanzig Minuten hier, zwanzig Minuten da, aber dennoch über einen Zeitraum von acht Jahren. Während dessen verliert er zusehends das Interesse daran, irgendwie versandet seine Motivation, es fertigzustellen und eines Tages im Jahr 1923 erklärt er Le Grand Verre als „endgültig unvollendet“. Jahrzehnte später wird es als sein Hauptwerk betrachtet werden. Vorerst dient es, 2,77 Meter hoch und 1,75 Meter breit, der Freundin und Sammlerin Katherine Dreier als Raumteiler.

Im Grunde lassen sich – an der künstlerischen Produktion gemessen – die zwanzig Jahre seit seiner letzten Malerei im Schnelldurchlauf betrachten. Ein paar Objekte, einige Fotografien, diverse Notizen und Kritzelzeichnungen, Das Große Glas und eine erfolglose Erfindung zur optischen Täuschung namens Rotoreliefs. Ansonsten Schachspiel. Ab Mitte der 1930er Jahre hat allerdings eine vorsichtige Rückbesinnung auf die Kunst begonnen, die nach außen zunächst nicht in Erscheinung getreten ist.

Duchamp hat nämlich angefangen, frühe, zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre alte Notizen und Bilddokumente sorgfältig zu reproduzieren, um eine Faksimile-Ausgabe seiner Zettelsammlung zum Großen Glas herzustellen. Selbst die Form der zum Teil abgerissenen Blätter ahmte er mit Hilfe von Schablonen nach und streifte durch Papeterien, um Qualitäten zu finden, die den damals verwendeten Papieren so nahe wie möglich kamen. Das Konvolut wird in einer Schachtel zusammengefasst und als La Boîte Verte (Die Grüne Schachtel) in Umlauf gebracht. In sechs Jahren stellt er nach und nach insgesamt dreihundert solcher Schachteln her.

Die Idee, Materialien zusammenzustellen und in eine abgeschlossene Form zu bringen, hat Duchamp, auf sein ganzes Werk bezogen, beschäftigt. Parallel zu den Zetteln hat er Reproduktionen von fast allen Arbeiten anfertigen lassen, nicht nur als Abbildungen, sondern auch als miniaturisierte Modelle. 1938 beginnt er, sie systematisch zusammenzustellen. „Ich dachte an ein Buch, aber die Idee gefiel mir nicht“, sagt er. „Dann kam mir die Idee der Schachtel, in der sich alle meine Werke versammelt fänden, wie in einem verkleinerten Museum, ein tragbares Museum“. Zur Präsentation entwickelt er ein entfaltbares Display, mit dem eine Art Miniaturausstellung möglich wird. Verpackt wurde alles in eine zehn Zentimeter hohe, fast quadratische Schachtel von etwa vierzig Zentimeter Kantenlänge. Versehen mit einem Tragegriff, nannte er sie Boîte en Valise, Kofferschachtel.

Nachdem er 1941 bei seiner Schwester in Südfrankreich an den Kofferschachteln gearbeitet hat, packt er 1942 das Material für fünfzig Exemplare zusammen und reist, angesichts des sich ausbreitenden Krieges, erneut in die USA. Sein Plan ist, zwanzig Vorzugsausgaben mit je einem kleinen Original und dreißig weitere ohne diese Ergänzung herzustellen und vom Verkauf eine Weile zu leben. Kosten soll die Version mit Original 200, die ohne 100 Dollar, was einem heutigen Preis von etwa 4.000 beziehungsweise 2.000 Dollar entspricht. Eine Summe für Editionen von Künstlern bestenfalls mittleren Ruhmes. Der ersten Edition folgt 1958 eine weitere Auflage, bezogen mit grauem Stoff, 1961 eine mit grünem Stoff, 1963 eine mit dunkelgrünem Kunstleder, 1966 eine mit rotem Leder. Alles in allem dürften zu seinen Lebzeiten insgesamt etwa 260 Exemplare hergestellt worden sein.

Der Erlös der nach und nach über die nächsten Jahre hergestellten Kofferschachteln reicht für Duchamps anspruchsloses Leben, während gleichzeitig seine Anerkennung als Künstler zunimmt. Auf kleineren Ausstellungen kann er ab und zu die Schachtel oder auch eine Replik der Schneeschaufel zeigen. Auf bedeutenderen ist er immer wieder mit Akt, eine Treppe herabsteigend und entsprechenden Bildern zu sehen.

Ab Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre beginnen auch wichtigere Institutionen die Schachtel oder – sehr selten – Repliken von Readymades zu zeigen. Nach etwa 25 Jahren Schachspiel beginnt Duchamp verstärkt, wieder in der Kunst Fuß zu fassen. Seine Ausstellungsbeteiligungen nehmen zu, die Orte werden bedeutender. Gezeigt wird er meist in einem von drei Zusammenhängen: als Dada-Künstler, als Beitragender zum Kubismus oder gemeinsam mit seinen Geschwistern als Künstlerfamilie Duchamp-Villon. Nicht jedoch als Erfinder der Readymades.

Schon 1950 vermacht Walter Arensberg dem Philadelphia Museum seine Duchamp-Sammlung. Duchamp schließt sich mit eigenen Arbeiten an und landet auf diese Weise umfangreich in einem einzelnen Museum. 1954, zur ersten Präsentation der Sammlung, kommt noch Das Große Glas von Katherine Dreier hinzu, womit in Philadelphia von da an die wichtigsten Arbeiten versammelt sind. 1956 entsteht in der Sammlung der NBC-Film, in welchem Duchamp mit J. J. Sweeney, seinerzeit Direktor des Guggenheim Museums in New York, über seine Kunst spricht. Industriell gefertigte Readymades kommen in dem Gespräch nicht vor.

Die zunehmende Bekanntheit von Marcel Duchamp als ehemals exzellentem Maler, der die Malerei hinter sich gelassen und so eigenartige Dinge wie Das Große Glas und seine Schachteln hergestellt hat, führt dazu, dass er immer öfter zu Vorträgen eingeladen wird. Duchamp wird zusehends als Intellektueller betrachtet, als eine Art Kunstphilosoph, der sich verschmitzt aus dem Staub der Produktion gemacht habe, was nicht stimmt. Schließlich betreibt er eine regelrechte Schachtel-Manufaktur. Erstaunlich bleibt bei alldem, welche Banalitäten er sich bisweilen erlaubt. Beispielsweise fand er seinen Satz „Rrose Sélavy et moi esquivons des ecchymoses aux mots exquis“ (Rrose Sélavy und ich vermeiden Blutergüsse mit gewählten Worten), offensichtlich gut genug, um ihn auch in abgewandelter Form zu verwenden: „Esquivons les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis“ (Vermeiden wir mit gewählten Worten die Blutergüsse der Eskimos).

Das bleibt inhaltlich dürftig, geht als mehr oder weniger witzige Dada-Phrase durch und enthält außer der Alliteration esqui…, ecchy…, exqui… nichts, was über kursierende Zungenbrecher hinausgehen würde. Es gibt etliche Sätze dieser Art. Sie werden willig wiedergegeben und nie kritisiert. Im Gegenteil, sie gelten als geistreiche Sprachgebilde. Aber auch wenn Duchamp es anders gesehen hat, er ist kein Autor. Gefragt ist er als Gesprächspartner über seine Ansichten zur Kunst. Und in diesen Diskursen kommt er immer wieder auch auf seine damaligen Readymades zu sprechen, nachdem sie mehr als vierzig Jahre fast unbeachtet geblieben waren.

Ganz selten tauchten Repliken davon auf, die der ursprünglichen Idee entsprachen. Duchamp oder gleich die Ausstellungsmacher selbst erwarben im Handel entsprechende Teile für Präsentationen. So kam es im Laufe der Zeit hier und da zu einem Flaschentrockner, einer Schneeschaufel oder einem Urinal, jeweils von Duchamp autorisiert. Er sieht darin einen Ausweg aus der Sackgasse, in die das Festhalten an der Einmaligkeit führen würde: „Un ready-made n’a rien d’unique“, sagt er. Ein Readymade hat nichts Einzigartiges.

Zugleich bahnte sich damit das fatale Missverständnis seinen Weg, Künstler müssten nur einen Gegenstand auswählen und zum Kunstwerk erklären, und schon sei er eines. Genau so war es nicht. Zunächst standen, lagen und hingen bei Duchamp ein paar Dinge herum, die nie für Ausstellungen gedacht waren. Nur das Urinal wurde provokativ für einen Moment in die Nähe der Kunst gerückt. Der Text im Blind Man rechtfertigte die Aktion und entlarvte die Bedingungen, an denen die Aufnahme in die Ausstellung gescheitert ist. Mehr als zwanzig Jahre später beginnt die Erinnerungsarbeit, indem mit Abbildungen und den miniaturisierten Objekten der Schachtel der Blick rückwärts gerichtet wird; dabei fließen auch die Dinge ein, die damals privates Vergnügen waren.

Erst auf dieser Grundlage, befördert durch die Vorträge, erwacht ein Interesse an den Readymades und es beginnt das locker gehandhabte Spiel mit den Repliken. Sie sind bis Anfang der 1960er Jahre wirklich ready made, industriell hergestellt und eingekauft. Dabei war es gleichgültig, ob das Urinal, der Flaschentrockner, die Schneeschaufel genau die gleichen Formen hatten, wie die auf den alten Fotos dokumentierten Exemplare. Sie dienten als Verweis auf etwas, das mit gleichen Mitteln Jahrzehnte zuvor stattgefunden hatte. Insofern waren sie echt, aber nicht original, da ein Original bei einem echten Readymade nicht existieren kann.

Hier findet die Erzählung von Duchamps Readymades ihr Ende. Nicht nur in diesem Text, sondern überhaupt. Denn von nun an gibt es sie nicht mehr. 1964 wird nämlich alles anders. Ins Spiel kommen die Aktivitäten des Mailänder Verlegers, Schriftstellers, Galeristen und Sammlers Arturo Schwarz. Ihm ist es gelungen, Duchamp davon zu überzeugen, eine Edition von Reproduktionen der Readymades der ersten Stunde herauszubringen. Man muss sich das vorstellen: akribische Nachbauten nach Fotovorlagen der ursprünglichen Teile! Das absolute Gegenteil von ready made. Imitationen, die sich bemühen, den mittlerweile seit einem halben Jahrhundert verschollenen ersten Stücken möglichst ähnlich zu sein. Speziell angefertigt von Fachbetrieben in limitierter Auflage. Die dafür von anonymen Industriezeichnern hergestellten Konstruktionspläne wurden von Duchamp mit OK gekennzeichnet und signiert. Schwarz geht so weit, über diese Pläne zu sagen, gemäß Duchamp seien sie Readymades hoch zwei. Das mag zeigen, wie sehr der Begriff der manipulativen Umdeutung unterworfen ist. Spezialanfertigungen in winziger Auflage für Kenner und Liebhaber heißen Readymade, die Konstruktionszeichnungen dazu gelten gar als Potenzierung der Idee.

Die ästhetischen Auswirkungen sind verheerend. Denn es gibt in den Museen und Sammlungen unter dem Namen Duchamp kein einziges Readymade, sondern nur exklusive Editionen von je acht ausgetüftelten Exemplaren. Sie werden als museale Objekte präsentiert, und logischerweise werden sie auch so angeschaut. Sie sind nicht mehr Gegenstände, die vorübergehend in den Kunstkontext geraten waren. Ab jetzt sind sie Ikonen, zum Klassiker verfälschte Dinge, die alles, was ihr Wesen war, verloren haben.

Den Betrachtern wird dadurch ein falscher Blick abverlangt. Etwas, das sie für ein Urinal halten könnten, schauen sie an, wie die in einem anderen Raum stehenden Skulpturen von Brancusi oder Giacometti. Sie versuchen, ein Ding, von dem erzählt wird, es sei eine Schneeschaufel, mit Bedeutung aufzuladen, wie es bei einer Arbeit von Beuys angebracht wäre. Aber sie stehen weder vor einem Urinal noch vor einer Schneeschaufel. Sie schauen auf handwerklich angefertigte, mit einer Legende ausgestattete Einzelstücke, die nie für einen realen Verwendungszweck außerhalb der Kunst vorgesehen waren. Ihr einziger Sinn ist es, als Kunstgegenstand zu erscheinen. Der Blick auf sie, als seien sie mit anderen Kunstwerken vergleichbar, ist daher gerechtfertigt – und natürlich enttäuschend. Denn sie waren nicht gedacht als Objekte, deren Gestaltung von Bedeutung sei. Ursprünglich waren sie ephemere Gestalten. Vielleicht Kunst, vielleicht nicht.

Wenn aufwendig gefertigte Einzelstücke als „Readymade“ durchgehen, kann man alles erzählen, nur nicht, dass es Spaß gewesen sei. Aber genau das war vor mehr als hundert Jahren eine von einem Künstler überreichte Schneeschaufel, besonders da Duchamp sie als Vorgriff auf den gebrochenen Arm bezeichnete, indem er dem Objekt den Titel In Advance of the Broken Arm gab.

Ausgerechnet in den aufbegehrenden 1960er Jahren, als Lachen eine antiautoritäre Waffe war, wurden mit einer falschen Erzählung die Regeln geändert: Von wegen Scherz! Das war nicht zum Lachen! Die Schneeschaufel war kein netter Einfall! Sie ist ein Werk! Ein Werk, das geschaffen wurde, um der Kunst eine neue Richtung zu geben!

Doch was sind nun diese Dinge namens Readymade, die ein halbes Jahrhundert nach ihrem vorübergehenden Erscheinen hergestellt wurden und die uns rund um den Globus als Kunst präsentiert werden? Readmades sind es nicht, denn sie wurden – wie oben dargelegt – limitiert speziell für die Kunstwelt hergestellt. Fälschungen sind es auch nicht. Duchamp hat sie alle autorisiert. Werke im traditionellen Sinne sind es dennoch nicht. Sie repräsentieren lediglich verloren gegangene Alltagsgegenstände – und den Schritt, nicht weiterhin einfach auf Gegenstände aus der Produktion zurückzugreifen. Ihre Aufgabe ist es, das, was ein vergangener Wink war, dinglich zu manifestieren. So wird im nachgeahmten Gegenstand die lockere Geste zum dauerhaften Sammlungsobjekt. Seither ist der Kunst nicht mehr zu trauen, mit fatalen Folgen.

Zunächst wurde versucht, mit dem Begriff „Antikunst“ greifbar zu machen, was da geschehen war. Immerhin sollte plausibel erklärt werden, wie aus nachgeahmten Readymades die Lektion geformt worden war, es habe einen entscheidenden Bruch in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts gegeben. Es gab ihn nicht! Unter dem Namen Readymade sind nach allen Regeln konventioneller Kunst hergestellte, nummerierte und signierte Objekte in den Betrieb gelangt.

Um die Behauptung der genialen Geste aufrecht zu erhalten, hat man Duchamp alle Schwachheiten nachgesehen. Seine dürftigen Späße wurden als geistreich betrachtet und selbst äußerst plumper Sexismus, der sich durch sein ganzes Werk zieht, wird erstaunlicherweise bis heute toleriert.

Den Gipfel der Peinlichkeit erreichte er mit der Arbeit, die Schwarz als seine letzte katalogisiert, Faux Vagin (Falsche Vagina). Es handelt sich um das Nummernschild seines alten Volkswagens, das er einer Freundin „affectueusement“ (zärtlich) widmet. Sein Spaß dabei ist, dass Franzosen „Volkswagen“ ähnlich wie „Folk(s)vagin“ aussprechen, woraus er Faux Vagin macht. Das Geschenk wird noch von einem blöden Gedicht begleitet „Croyez vous que / Rrose Sélavy disait / Volkswagen – faux vagin / Who knows who knows / It’s our plaque d’immatriCULation“ (Glauben Sie, dass / Rrose Sélavy sagte / Volkswagen – falsche Vagina / Wer weiß wer weiß / Es ist unser NummARSCHild.) Die Übersetzung ist orthografisch nicht ganz korrekt. Die Abweichung jedoch ist wichtig, um das Niveau zu halten.

Es handelt sich hierbei um keinen Ausrutscher, sondern um Ausdruck eines permanent sexualisierten Denkens in Bezug auf Frauen. Mit nur leicht geschärftem Blick findet man es überall in Duchamps Werk, angefangen bei L.H.O.O.Q, den Buchstaben unter der Mona Lisa, der er einen Schnauzbart verpasst hat. Auf Französisch schnell und etwas verschliffen ausgesprochen ergeben sie „elle a chaud au cul“ (Ihr ist heiß am Arsch). Weiter über die Idee, im Anzug Zigarren rauchend gegen eine nackte Frau Schach zu spielen, eine plastische weibliche Brust auf einem Bucheinband mit der Aufforderung „bitte berühren“, phallusförmige Objekte, die er Objet Dard nannte – ein weiteres seiner dürftigen Wortspiele: Objet d’Art (Kunstgegenstand), Objet Dard (Aufspieß-Ding) –, bis zur Freude darüber, dass das französische Wort für Falke „faucon“ genau gleich klingt wie „faux con“ (falsche Votze). Man kann es kaum glauben, aber das ist ihm eine Radierungen wert, die zusammen mit anderen ein Buch zum Großen Glas illustriert.

Duchamp nimmt Courbets La Femme aux bas blancs, das wie aus Versehen einen Blick ans Ende nackter Beine inszeniert, zum Vorbild. Er kupfert die Silhouette ab, markiert deutlich die Stelle zwischen den Beinen und setzt stümperhaft den Umriss eines hockenden Vogels hinzu.

Über ihn sagt er zu Schwarz: „He’s curious, and furthermore he’s a falcon, which in French yields an easy play on words; so that here you can see a false cunt and a real one.“ (Er ist neugierig, und außerdem ist er ein Falke, was auf Französisch ein einfaches Wortspiel ergibt, so dass man hier eine falsche Votze sehen kann und eine echte.)

Eigentlich unfassbar, dass solcher Bockmist kritiklos in die Kunstgeschichte eingehen konnte. Eine Neubewertung ist dringend nötig.

Sämtliche hier ohne Quellenangabe gemachten Aussagen über Marcel Duchamp lassen sich belegen. Nichts davon ist erdacht oder basiert auf Vermutungen. Gestützt habe ich mich vor allem auf Arturo Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp; Wayne Andersen, The Failed Messiah; Calvin Tomkins, Marcel Duchamp. The Afternoon Interviews und toutfait.com, The Marcel Duchamp Studies, ein Online-Journal.

Der Titel der zweiten und letzten Ausgabe des Artzines zeigt Marcel Duchamps Gemälde „The Chocolate Grinder“, 1913.

Artikel aus dieser Ausgabe „The Richard Mutt Case“