Bataille

Heute

2024:November //

Während in Paris noch die Feiern zum hundertjährigen Geburtstag des surrealistischen Manifests andauern, wird in London André Bretons Magische Kunst im Coffeetable-Format neu aufgelegt. Dabei waren die Ränder des Surrealismus immer spannender als sein (von Breton idealistisch beherrschtes) Zentrum, wie die Namen Antonin Artaud und Georges Bataille, aber auch Unica Zürn oder Leonora Carrington zeigen. Nicht nur diente Carrington als Stichwortgeberin der 59. Biennale di Venezia, auch bei Bataille tut sich aktuell in der Forschung so viel, dass man einen kleinen Rundblick machen könnte.

Bataille? Ist ja für die meisten Leser:innen immer noch der pornographische Autor, der mit dem Weinglas in der Hand seine obszönen Texte schrieb – ein Feminist:innen-Schreck. Und wirklich: Jüngst ist noch ein klitzekleiner davon erschienen, „Stern Alkohol“, eher eine betrunkene Meditationsanweisung als ein obszöner Text, die zu einem neuen Interesse an den esoterischen Praktiken Batailles passt. Gewidmet ist dieser Text einer Isabelle, geborene Farner, die dann den Namen des Surrealisten Waldberg annahm. Isabelle Farner wiederum war eine wegweisende Bildhauerin am Rand des Surrealismus und enge Vertraute Marcel Duchamps, die bislang kaum gewürdigt wurde – was Renate Wiehager und Katharina Neuburger in einer Ausstellung Anfang 2025 im Hamburger Bucerius Kunst-Forum nachholen.

Auf den Farner gewidmeten „Stern Alkohol“ wiederum hatte jüngst auch ein jüngerer US-Forscher, Pico Banerjee, hingewiesen, der sich Bataille und den Rändern des Surrealismus mit einem frischen und unverstellten Blick nähert. Ebenso wie der Berliner Bildhauer Alex Gross, der gerade eine Dissertation zu Bataille und seiner obskuren Gruppe „Acéphale“ vorgelegt hat, die sich ins Unterholz um Paris schlugen, um dort meditationsähnliche Rituale zu praktizieren, die niemals vollständig verstanden wurden – und die aber vielleicht genau deshalb eine andauernde Faszination auslösen. Immerhin scheint „Acéphale“ noch heute so schillernd zu sein, dass man die nahezu frauenlose Gruppe nicht nur aus differenztheoretischer, sondern auch aus feministischer Sicht befragen kann. Schließlich war Bataille ein Autor, dessen Subjektposition so fragmentiert und brüchig war, wie es aktuelle feministische Autor:innen heute praktizieren.

Eine andere Anschlussmöglichkeit an diese Rituale bieten nach Alex Gross auch die (jetzt nicht mehr ganz so) Neuen Materialismen oder auch aktuelle Performance-Tendenzen, die vor allem die unkonventionellen Verbindungen zwischen Theorie und Praxis sowie zwischen Geist und Materie interessieren, die am Vorabend des Faschismus praktiziert wurden. Den besten Blick in dieses Unterholz bietet sich aber wie so oft nicht aus der Nähe, sondern aus der Ferne. In dem vordergründig Marcel Duchamp gewidmeten Buch Marcel Duchamp and the Art of Life (MIT Press) hat Jacquelyn Baas auch ein Kapitel über die Aufnahme von fernöstlichen Anregungen zwanzig Jahre vor John Cage geschrieben – die sich bei Duchamp ebenso nachweisen lassen wie bei Bataille. Beide kannten sich schon in den 1930er-Jahren ungewöhnlich gut in buddhistischen und hinduistischen Weisheitslehren aus und ließen sie mehr oder weniger offensichtlich in ihre Arbeit einfließen.

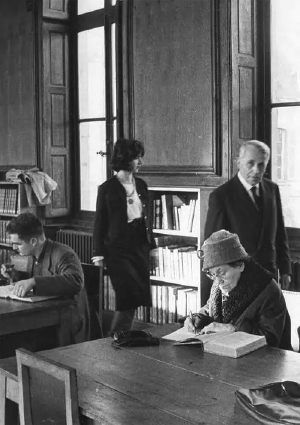

Als Bibliothekar der Bibliothèque Nationale hatte Bataille direkten Zugang zu allen aktuellen Übersetzungen buddhistischer und hinduistischer Literatur, die er mit Interesse studierte – und deren Praktiken er direkt, so Jacquelyn Baas, in die ostwestlichen Praktiken der „tantrischen Gemeinschaft“ namens „Acéphale“ übersetzte. Und nicht nur das, er schrieb gleich ein ganzes, leider in Vergessenheit geratenes Buch, Die Methode der Meditation, über diese Praktiken, in dem er die Meditation eben nicht in westlicher Tradition als Reflexion über Metaphysik begreift, sondern in östlicher Tradition als die Meditationspraxis, die heute das neue Yoga ist.

Zwar war die Methode der Meditation nach ihrer Erstpublikation 1947 anschließend in das philosophische Hauptwerk Batailles, Die innere Erfahrung , aufgenommen worden, dort aber vor allem als eine Art Nachwort verstanden worden, das die Meditation nicht mehr beim Wort nahm. Noch Derrida übersah in seiner fulminanten Bataille-Exegese, dass die Methode der Meditation nicht philosophisch, sondern eigentlich anti-philosophisch ausgerichtet war, dass sie ebenso wie die Erotik, die sie in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ersetzte, als Praxis der Dekonstruktion der Metaphysik eingesetzt wurde. Meditieren statt Philosophieren, oder Meditieren mit Philosophieren – das waren Ansätze, die zur gleichen Zeit auch Marcel Duchamp auf der anderen Seite des Ozeans interessierten.

Heute wird in verschiedenen Forschungen immer deutlicher, dass Duchamp, Farner und Bataille gemeinsam im transatlantischen Dreieck an einer Dekonstruktion der künstlerischen wie philosophischen Metaphysik arbeiteten, die sich zwischen Oppositionen wie Geist und Materie, Form und Inhalt oder Figuration und Abstraktion noch immer aufspannte. Während Farner als Bildhauerin die Erotik erforschte, die sich aus der Polarität zwischen Figuration und Abstraktion ergibt, betont sie wie Bataille die gegensätzlichen Pole Entstehung und Auflösung. Bataille wiederum arbeitete wie Duchamp an der Subversion des cartesischen Dualismus zwischen Geist und Materie im Sinne einer „Yin-Yang-Morphologie“ (Jacquelyn Baas), in der sich asiatische und europäische Perspektiven ebenso durchdringen wie die Welten von Kunst und Theorie, Theorie und Praxis, wie man das auch in der aktuellen künstlerischen Forschung sehen kann, die ihre historische Genealogie jedoch weitgehend aus den Augen verloren hat.

Georges Bataille (1897–1962) mit Madeleine Chapsal 1961, Foto: Philippe Charpentier

Isabelle Waldberg, geb. Farner (1911–1990),

Suivi de …, Bronze, 1957