40 Jahre

Ruine der Künste

2025:Juni //

Am 4. Mai 2025, ungefähr um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, wurde in der Hittorfstraße 5 in Berlin-Dahlem „ZeitSkulptur. 40 Jahre Ruine der Künste Berlin, 1985–2025“ mit einer Vernissage eröffnet. Wer noch keine Gelegenheit hatte, dieses Konzentrat künstlerischer und (kunst-)historischer Verstrebungen – dem die aktuelle, von Timo Kahlen kuratierte Ausstellung wie ein Aspekt vorangeht – zu besuchen, hat noch bis zum 20. Juli jeden Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr weitere Chancen. So weit meine Empfehlung vorab.

Zwischenzeitlich dachte ich, ich müsse das Folgende, das sich letztlich online, per E-Mail, entspannt, gleichsam pseudoklassisch in einem Frage-Antwortspiel simulieren, das wiederum in aufwändigen Textblockjonglagen jedes Detail auf den Punkt collagiert. Klingt gedrechselt und barock? Das wär’s auch.

Inzwischen finde ich nämlich eher Gefallen an einer schlichten Textdokumentation.

Auszug aus der Rede Wolf Kahlens, Sonntag 4. Mai 2025

Liebe Freunde,

Sie haben ja schon beim Eintreten mit einem Blick erschrocken gesehen: hier ist nicht ‚ein‘ Kunstwerk zu sehen. Wie könnten wir es auch wagen, aus den 400 Künstlerbeiträgen einen hervorzuheben, vor allem auch deshalb nicht, weil es ja hausfüllende in situ-Installationen waren. …

Sie befinden sich, wie Sie am Eingang sicher gelesen haben, an einem ‚Ort für materielle und immaterielle Künste’. … Immaterielle Künste, … war 1982 …, als ich den Begriff prägte – in Metall übrigens – ein absolut fremder, … 1985 zur Eröffnung dieses Hauses sprachen eigentlich nur Wissenschaftler über Immaterialität.

Aber auch der Philosoph Jean-Francois Lyotard – zusammen mit Wissenschaftlern und Designern–, der nur wenige Monate vor uns im Centre Pompidou in Paris eine fragmentarische Manifestation als Ausstellung eingerichtet hatte, die er ‚Les Immateriaux‘ genannt hat. …

Es ging nicht um Kunstwerke, nicht um Objekte, sondern um „das, was Undarstellbar ist“(Lyotard)

…

Ich verkürze jetzt, was in vierzig Jahren bei uns geschah:

Alle 120 Einzelaustellungen hier arbeiteten mit dem Material ZEIT, der Zeit der Ruine und ihrer Anmutungen, der vorübergehenden Dauer, dem Ephemeren, den sublimen Wahrnehmungen. … (ich nenne Namen heute nur, wenn ich zitiere, denn Zitate sind abgeschlossene Werke).

…

Die Ruine der Künste hat Kunstgeschichte geschrieben, langsam und stetig:

– Mit Energien wie Magnetismus,

– dem stillen, die Shoah anklagenden Einfall von Licht nur an den Rändern verdunkelter Fenster, einer ‚politischen‘ Manifestation ohne ein politisches Wort zu benutzen,

– einer minimalistischen Klangkomposition, die das ganze Haus zu einem ‚DreamHouse‘ machte, nur umherwandernd erfahrbar war,

– einem eigenen Künstlersender, dem ersten weltweit, der rund um die Uhr ständig sich ändernde Dialoge über den Begriff Zeit sendete,

– den genannten 365-Zeit-Ansagen, die den SFB, ebenso wie den Schweizer Rundfunk, Anfang der 90er Jahre zu einer ersten Themennacht ZEIT bewegt haben,

– mit interaktiver NetzKunst

– und Arbeiten über KI,

– einem einflussreichen Filmemacher, der in der Meditation einer Comicfigur über Jahrzehnte es geschehen lässt, wie die Welt um jenen herum sich dramatisch verändert,

– einem Konzeptkünstler, der für eine industrielle Müllhalde gewaltigen Ausmaßes im schottischen Lothnian nahe Edinburgh ein gläsernes ‚heart‘ hier im Garten aufgebaut hat – eine andere Form von Land Art-Denken, in zerstörten Landschaften, in Anlehnung an unser zerstörtes Gebäude,

– ein anderer Künstler hat mit geworfenen Seilen auf unserem Rasen eine ‚Zeichnung‘ gefertigt, die bepflanzt alljährlich aufblühen konnte,

– mehrere haben mit dem Rasenmäher den Rasen bezeichnet,

– ein anderer hat den Versuch unternommen, mit einer wissenschaftlichen Vakuumpumpe die Ruine – natürlich vergeblich – luftleerzusaugen, um die Erfahrung von Wirklichkeiten im luftleeren Raum ins Gespräch zu bringen,

– ein weiterer hat Salze über Teller und Fotos kriechen lassen, und die Wasseradern unter der Ruine aufgespürt

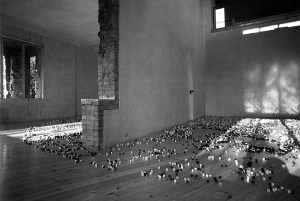

– ein Fluxus- und buddhistischer Künstler hat Tausende Würfel zu einem Kreis geworfen, die alle auf jeder Seite eine Eins zeigen, ein Hinweis auf das ‚Alles-ist-Eins-Sein‘, auf den Zusammenhang aller Wesen und Handlungen global, wie der Flügelschlag des brasilianischen Schmetterlings, der auch das Leben in Kreuzberg betrifft.

– ein erblindeter Künstler hat das Gebäude und die Raumgefühle in ihm, zunächst mit seinem medialen Tastsinn erfühlt, sich dann von seiner Begleitung mit dem Medium der Worte beschreiben lassen, dann mit dem Medium der Fotografie ein Bild geschaffen. Seine Bildschöpfungen sind genau das, wie wir uns Wirklichkeiten erfinden: wir benutzen unsere begrenzten Sinne als Medien, den Verstand als Aufklärer, Gefühle als Beruhigungsmittel, und glauben schließlich, dieses Gemenge begreife die Wirklichkeit. Vor 2000 Jahren hat der indische, buddhistische Philosoph Nagarjuna genau diese ‚Bedingtheiten der Entstehung von Wirklichkeiten‘ beschrieben. Dieses Konzept ist ‚das‘ Beispiel für fast alle unserer Ausstellungen.

…

Zur Eröffnung 1985 war die Ruine vollkommen leer, strahlend weiß wie heute, sie präsentierte nur sich selbst, war reine Manifestation und nur in einem kleinen-kantigen Panzerglaswürfel ein brisantes Objekt:

Ein von einem psychischen Medium erzeugtes Gedankenfoto, eine bis heute umstrittene, unsichtbare Energie, mit der wir in Zukunft wohl rechnen können: Der Akteur dieses Polaroidfotos war unter Wissenschaftlern bekannt geworden, die Kamera auf sich gerichtet und ausgelöst. Nicht sein Gesicht auf dem Polaroidfoto sehen zu lassen, sondern etwas anderes, an das er gedacht haben will.

…

Wenn Licht … auf etwas trifft, ‚schlägt es ein‘. Das hat unsere deutsche Sprache – Sprache ist immer die Summe der Philosophien und des Erfahrungswissens der Menschen – das hat unsere Sprache schon längst vermutet: Licht fällt auf etwas. Was fällt, unterliegt der Schwerkraft, hat also Masse.

Gerhard Rühm las mal hier bei uns genau an dieser Selle, an der ich jetzt stehe, seine Texte ‚über Zeit‘ und sagte – wenn ich mich recht erinnere:

‚Der Tisch steht – die Uhr geht – das Licht fällt.‘

E-Mail an Wolf Kahlen, Dienstag, 6. Mai 2025

Lieber Wolf Kahlen,

anfangs hatte ich die Idee, dir einen, na: Katalog mit 40 Fragen zu schicken, die so gestellt sein sollten, dass du sie durchgehend mit ja oder nein, oder nach Belieben auch eingehender beantworten könntest.

Aber spätestens als ich am 4. Mai das Gelände der „ZeitSkulptur Ruine der Künste“ betrat, kamen mir erste Zweifel. Und – es wäre in den folgenden gut zwei Stunden schlicht unmöglich gewesen, dies nicht zu bemerken – Zweifel funktionieren für Gedanken ja etwa wie Luftströme unter Tragflächen oder Flügeln.

Ich hatte mir jedenfalls überlegt, dir exakt 40 Fragen zu stellen – entsprechend den 40 Jahren. Aber als ich dann in der Ausstellung einen Hinweis darauf fand, dass der niederländische Maler und „schrijver“ Armando hier, in der werdenden Ruine der Künste, im kalten Dezember 1980 ‚De Gedaanteverwisseling‘ gedreht hat – wurde mir klar, dass ein solcher Formalismus nicht zu seiner Sache passen würde, die du mit dem Neologismus ZeitSkulptur gefasst hast.

ZeitSkulptur, ein damals wie heute sperriges Wort, dessen Schreibweise etwa um das Jahr 2000 herum, in den LinkStrukturen freier Software von UseModWiki, WikiWiki oder anderen WiKis wiederzukehren scheint.

Solcher konzeptionellen Vorwegnahmen gab es ja einige in der jüngeren Vergangenheit der Ruine der Künste. In deiner Eröffnungsrede, … in diesem ‚least likely event‘ einer Rede hast du ja beispielhaft die Vorwegnahme des Begriffs ‚immateriell‘ vorgeführt …

Ein Vorgang so zufällig wie das zufällige Zusammentreffen von Regenschirm und Nähmaschine in einem Teilchenbeschleuniger – wobei: Zufälle gibt es ja nie wirklich. Nur, weil ein Würfel so unnachahmlich fällt, wie nur Würfel oder auch das Licht fallen können, gelten ja trotzdem noch die Gesetze von Masse, Trägheit und, sozusagen naturgeschichtsfest: von Schwerkraft. Das heißt, nur weil die Positionswechsel einer Handvoll um verschiedene Achsen rotierender Würfel unberechenbar sind, haben wir noch lange kein Recht, uns mit der Vorstellung eines Zufalls zu begnügen …

An diesem Punkt, lieber Wolf Kahlen, hier, und nur vorläufig, ein paar Fragen. Seh’ dich bitte nicht genötigt, sie auch alle zu beantworten …:

–Wie kam es bei der aktuellen Ausstellung zu der Periode 1985–2025? Hast du /hattet ihr nicht schon 1981 mit (Um-)Bauarbeiten begonnen?

–War für dich das Projekt erst möglich, nachdem es den Namen ‚Ruine der Künste‘ erhalten hatte? Oder stand an erster Stelle der „Ort für materielle und immaterielle Künste“?

–War anfangs, als der Name ‚Ruine der Künste‘ aufkam, auch das Spiel mit dem Term ‚Ruin‘ mitgedacht?

–Welchen Raum kann/sollte Humor in einer ‚ZeitSkulptur‘ einnehmen?

–Von wem stammt das Konzept der „Rasenmäherzeichnung“, bei dem in den Rasen vor der Ruine der Künste Muster geschnitten wurden? Von Margaret Raspé oder von Yuan Shun?

–Wie ist Wojciech Bruszewski auf die Idee gekommen, den aus philosophischen Zitaten über ‚Zeit‘ bestehenden ‚Infinite Talk‘ als Radioinstallation zu realisieren? (Die ja tatsächlich zwischen 1988 und 1993 auf UKW 97,2 Mhz in Berlin gesendet wurde).

–So, wie ich das Konzept der Ruine der Künste verstehe, stellt sie eine Totalität dar – gäbe es aber etwas, das du in ihr vermisst?

–Lag dein Motiv, dich mit tibetanischen Praxen/ Praktiken zu beschäftigen, darin, wie sie mit Zeit umzugehen? (Stichwort: Zeit als Materie)

–Würde es zu weit oder in die Irre gehen, die Ruine der Künste als ‚Gesamtkunstwerden‘ zu bezeichnen?

E-Mail von Wolf Kahlen, Mittwoch, 7. Mai 2025

Lieber JG Wilms,

als ich soeben um 5.30 Uhr deine E-Mail öffnete – ich bin ein ‚early bird‘, wenn es hell wird, hellt mein Geist gerne auch auf –, fiel mir auf, dass morgen ja der 8. Mai ist, vom 4. bis 6. Mai 1945 ist die Ruine entstanden: Die Rote Armee lag hier in der Straße und hat zum Jubel über das Kriegsende ihre überzählige Munition auf das Haus verballert, auch um die bei Soldaten fällige Inventur der Restbestände zu vereinfachen. So hat mir eine Überlebende vor vierzig Jahren berichtet.

…

Ich bin zwar nur unfreiwillig geschichtsbewusst, natürlich ist für andere die Geschichte eine von vielen Möglichkeiten – ein Pixel des Zugangs zum Verständnis –, warum mich das Haus angezogen hat. Es war auch weniger die Ruinenromantik – ein anderes Pixel –, sondern das BILD von Vergänglichkeit – auch eine Architektur lebt auf und vergeht, nur lassen das die Architekten nicht gerne zu – und von Nicht-Darstellbarem (Lyotard). Dass der Künstlerfreund Armando ‚darauf flog‘, hat ja damit zu tun, dass er, geradezu traumatisch geschichtsbewusst, präokkupiert, den Rauch und Staub und die Schwärzen sah, in seinen Bildern und in seinem Film ‚De Gedaanteverwisseling‘ (1982) in Anspielung auf Kafkas ‚Verwandlung‘. Als wir gemeinsam durch den Schutt des Hauses stolperten, sah er die Bilder des Films schon vor sich.

…

Für mich sind Ruinen mit meiner durchweg untraumatischen Kindheit verbunden. Wir drei Brüder spielten 1945 im zerstörten Aachen in Ruinen, vielleicht hab ich mir 1980 instinktiv einen neuen Spielort ‚gesucht‘. Mit Ruin hat das nichts zu tun. Die Ruine der Künste Berlin ist einfach nur: eine Ruine, für die Künste, in Berlin. Natürlich hat mir die Assoziation zur Akademie der Künste Berlin gefallen. Habe sie von Anfang an als die ‚Kleine Schwester der Akademie‘ empfunden, als das ‚Aschenputtel‘, dem mehr zustand. Mit dem Wort Ruin haben natürlich manche gespielt: Der Architekturhistoriker Vittorio Magnago Lampugnani stand mit mir 1992 im Schutt des Hauses, sah wie ich die statischen Probleme und den Rost in den Dachträgern und warnte mich, mich nicht finanziell zu ruinieren. Die englische Übersetzung ‚Ruin of the Arts Berlin‘ in den Publikationen von Anfang an – wie denn sollte man das anders übersetzen? – hat den Ruin der Künste, den ich keineswegs meinte, ins Spiel gebracht, den musste ich in Vorträgen und Präsentationen von Peking bis Taipeh oder von New York bis Rio de Janiero immer wieder korrigieren. Ich bin ein Bildermacher, kein Kritiker.

…

Freude und Trauer, Lust und Unlust, Denken und Gedankenlosigkeit sind Ereignisse. Nicht Darstellbare. Es widerstrebt mir sie immaterielle Ereignisse zu nennen. So ein banales Wort. Wer weiß, ob sie nicht die gleiche Dualität besitzen wie Licht: also Wellen und Korpuskel sind. Die Gedankenphotographie eines Ted Serios, die ich intensiv erlebt habe, lässt mich am substanzlosen Immateriellen zweifeln.

Aber wir suchen für alle Ereignisse ‚immaterieller Art‘ Bilder und Objekte, erfinden sie auf vielfache Art, in den Künsten vor allem.

…

Zufall gibt es nicht, in meiner Ausstellung und dem Katalogbuch ‚Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt‘ 1982 im Neuen Berliner Kunstverein und der Sammlung Ludwig in Aachen, zeige und berede ich viele Arbeiten, Installationen, VideoSkulpturen etc., die das (für mich) belegen. …

…

Dass du mich hier genau in den Tagen des Brandes der Ruine fragst, erscheint wie Zufall nur deshalb, weil wir begrenzten Menschen keinen ‚letzten Durchblick‘ haben können. Ebenso ist das Datum der Eröffnung der Manifestation am vergangenen Sonntag (4. Mai) ‚kein reiner Zufall‘, und doch nicht bedacht, weil Timo das geplant hat nach seinen freien Terminen dieses Jahr. Welch ein Glück, dass alles ‚zufällig‘ zusammenpasst.

Die Bauperiode habe ich nicht zum 40-jährigen Jubiläum dazugerechnet, weil ‚mein Bild Ruine‘ erst mit der ersten Manifestation 1985 ‚rund‘ wurde.

…

Das Konzept der Rasenmäherzeichnungen stammt von mir.

…

Bruszewski, mit dem ich über 30 Jahre bis zu seinem frühen Tod 2009 befreundet war, war ein genialer Medienkünstler, ursprünglich avantgardistischer Filmemacher an der Film School Lodz in den Siebzigern, dann habe ich ihm unerlaubt einen Videorekorder nach Polen gebracht und er begann Videos zu machen und ingeniöse technische Experimente zur Relativierung von Wahrnehmungen von Wirklichkeit. Er griff gerne nach den Sternen, daher reagierte er als Künstler aus dem Ostblock damit, im ‚unbegrenzt möglichen Westen‘ einen Künstlersender auf meine Einladung zum Thema Zeit einsetzen zu wollen. Ich hab ihm den ermöglicht.

…

Wir vermissen nichts, das Konzept ist ‚abgerundet‘. Doch, wir haben die Augen offen für weitere, für heutige Avantgardisten.

…

Ja, die Ruine der Künste Berlin nähert sich einem Gesamtkunstwerk. Anfangs haben wir das Fragenden ‚eine Nummer kleiner‘ erklärt: Die Ruine der Künste Berlin ist unser erweitertes Wohnzimmer, und denen, die das dann immer noch nicht verstanden, haben wir gesagt: Sie ist unser Kunstsalon, den wir öffnen.

…

Meine Arbeiten in und mit Tibet, Tibetern, Klöstern und Spuren des von mir bewunderten Avantgardisten und ‚Leonardo Tibets‘ mit Namen Thang-sTong rGyal-po (1365–1485) sind eine extra Sache: er, den ich ‚zufällig‘ auch 1985 bei meiner Arbeit als Consultant in Art and Architecture für den König in Bhutan ‚kennengelernt‘ habe, ist für mich das Musterbeispiel eines Universalisten, eben dieses Universalismus, den wir in Zukunft brauchen, um unsere Welt als Räderwerk vollends zu begreifen. Darüber zu schreiben, ist ein extra Ding.

…

Ich finde, Humor ist genial.

…

Arthur Koestler, der zuvor hardcore-Politische, hat (s)ein (bestes) Buch geschrieben über das Schöpferische (Der göttliche Funke. Der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft, 1966, https://de.wikipedia.org/wiki/Der_goettliche_Funke), in dem er Schöpfung an drei ‚Berufen‘ anschaulich beweist: am Künstler, am Wissenschaftler und am Spaßmacher. Er nennt den Vorgang Bisoziation.

…

HUMOR RELATIVIERT, macht also das, was uns die nicht wirklich durchschaubare Wirklichkeit bipolar erklärt. Das tun Intellektuelle allzu oft, indem sie von einerseits und andererseits ernsthaft sprechen – und dann ohnmächtig nicht handeln.

…

Ruine der Künste Berlin, Hittorfstraße 5, 14195 Berlin-Dahlem

zur Zeit nur nach Vereinbarung per E-Mail ruine-kuenste.berlin@snafu.de, Sonderzeiten zu den aktuellen Ausstellungen, Eintritt frei

Ruine der Künste, Berlin, 2025, Foto: Timo Kahlen, VG Bild-Kunst

Robert Filliou, Eins…Une…One…Una…, 1988. Der Buddhist Filliou manifestiert das Undarstellbare Konzept: Alles ist eins. Wie eine Illustration zum Gleichnis: „Das Eine ist das Eine und die Tausend Dinge. Beide sind eins. Die Tausend Dinge sind die Tausend Dinge und das Eine. Beide sind eins“. Foto: Timo Kahlen, VG Bild-Kunst