Herzberge

2025:Juni //

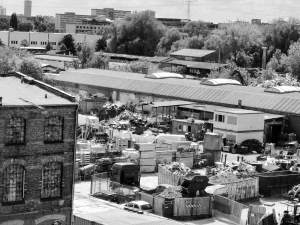

Das Gefühl von Stadtrand ist auch heute noch präsent, obwohl Lichtenberg zwischen Friedrichshain und Marzahn-Hellersdorf liegt. Entlang der Herzbergstraße reihen sich, neben teils leerstehenden Gebäuden, Ateliers für Künstler:innen und Musiker:innen, so in der Kunstfabrik HB55 und im Hof der Fahrbereitschaft (Haubrok Foundation). Außerdem findet man dort das Dong Xuan Center, Recyclinghöfe und Autowerkstätten. Und in einem Gewerbehof mit abgewrackten Autoteilen hat neulich auch die extreme Rockergruppe Wolfsritter einen neuen Standort und Treffpunkt gefunden.

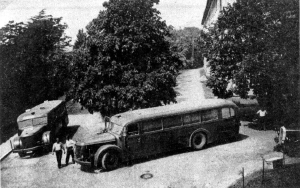

Die Autowerkstätten, in denen auch größere Karosserien wie die von Bussen und LKWs recycelt werden, verbinden für mich die Gegenwart mit der Geschichte des Krankenhauses der 1940er- Jahre. Denn zahlreiche Patientinnen und Patienten, die im Nationalsozialismus nach Herzberge kamen, wurden Opfer des sogenannten ‚T4-Euthanasieprogrammes‘, das ab 1939 systematisch durchgesetzt wurde. So berichtet das Gedenkportal Gedenkort-T4 auf seiner Webseite, dass mindestens 91 Patienten aus Herzberge in ‚T4-Tötungsanstalten‘ deportiert wurden.4 Die Patient:innen, die in die Tötungsanstalten gebracht und ermordet wurden, wurden mit bestimmten Bussen abgeholt. Es waren Omnibusse vom Typ Mercedes-Benz O 3750 (Bautyp der 1940er-Jahre). Diese Busse wurden zweckentfremdet. Sie gehörten zunächst zur Reichspost und waren rot lackiert. Für diese Deportationsfahrten wurden die Busse grau lackiert. Bei den Fahrten waren die Fenster verklebt oder mit Gardinen zugezogen, sodass die Patient:innen nichts sehen konnten – auch konnte man nicht einsehen, wer dort drinnen saß. Es gibt ein Denkmal der Grauen Busse (2005) von Horst Hoheisel und Andreas Knitz: Es ist ein mehrteiliges Denkmal und zeigt einen in Beton gegossenen Omnibus der 1940er-Jahre. Die Skulptur gibt es in drei Varianten, eine davon ist mobil und wechselt den Standort zwischen den historischen Orten der Morde. Auf der Webseite des Projektes sind die bisherigen Standorte auf einer Karte eingetragen und veranschaulichen die systematische Verteilung von ‚Euthanasie-Orten‘ im nationalsozialistischen Deutschland sehr gut. So werden mit dem Denkmal auch „Tat und Täter reflektiert, indem die grauen Busse, die Werkzeuge der Täter, als Transportmittel der Erinnerung genutzt werden, gewissermaßen als Geschichtsvehikel. Der Transport des 70 Tonnen schweren Beton-Busses ist ein Transport von verdrängter Geschichte.“5 Ein Denkmal der Grauen Busse stand lange Zeit an der Tiergartenstraße in Berlin vor der Philharmonie (2008), weil dort die Koordinierungszentrale der Nationalsozialisten lag, die die Morde planten.6

Diese grauen Busse fuhren also auch an der Herzbergstraße entlang. Herzberge war in den 1940er- Jahren eine große Anstalt mit vielen Patient:innen, die oftmals nur auf Zeit dort blieben: „Zahlreiche Patienten wurden aus verschiedenen Berliner Anstalten nach Herzberge verlegt und auch von dort wieder in andere Einrichtungen gebracht. Die Patienten aus Herzberge, die während der ‚Aktion T4‘ getötet wurden, waren zumeist erst in die Zwischenanstalt Neuruppin gebracht worden und von dort in die ‚T4-Tötungsanstalten‘ Bernburg und Brandenburg/Havel.“7

Die ‚T4-Tötungsanstalten‘ befanden sich in Brandenburg an der Havel, Grafeneck im Südwesten Deutschlands, Bernburg in Sachsen, Sonnenstein in Sachsen, Hartheim bei Linz an der Donau (Österreich) und Hadamar in Hessen. Kamen die Patient:innen dort an, wurden sie innerhalb weniger Stunden in Gaskammern ermordet und ihre Leichen verbrannt. Den Angehörigen wurden fiktive Todesursachen und Todesdaten angegeben. Dies macht es bis heute für Nachfahren und Familien schwer, etwas über das wahre Schicksal ihrer Verwandten herauszufinden. Insgesamt wurden im Nationalsozialismus im ‚Euthanasieprogramm T4‘ mehr als 70.000 psychisch Erkrankte sowie geistig und körperlich behinderte Menschen ermordet. Dazu zählten unter anderem Patient:innen, die an Schizophrenie, Epilepsie, Demenz und chronischen psychiatrischen oder neurologischen Störungen litten. In einer zweiten Phase des ‚Euthanasieprogrammes‘ wurden in den jeweiligen Kliniken und Nervenheilstätten oftmals überdosierte Medikamente und Injektionen verabreicht, die zu einem schnellen Tod führten. Auch Kinder und Jugendliche wurden so ermordet. In den letzten Kriegsjahren ließ man die Patient:innen auch einfach verhungern.

In gesamten Klinikareal Herzberge gibt es bis heute keine Gedenktafel, die an die ermordeten Patient:innen erinnert. Auch nicht an jene, an denen klinische Forschungen betrieben wurden. In mindestens einem Fall wurde eine Patientin getötet, um an ihr eine seltene Krankheit zu erforschen.8 Auch, dass sehr viele Patient:innen, die in Herzberge waren, ab 1934 zwangssterilisiert wurden, wird auf dem heutigen Krankenhausgelände nicht erwähnt.

Wer war Frieda Rybski (1904–1944), die 39 Jahre alt war, als sie nach Herzberge kam? In Ärzteprotokollen wurden Äußerungen von ihr notiert, die jedoch als Beweise ihrer psychischen Erkrankung, einer „depressiven Grundstimmung (abweisend, versuchte wiederholt sich zu entfernen)“ dienten: „Werde ich denn hier als Kranke angesehen oder als Kriegsgefangene?“9 Frieda Rybski war eine Buchbinderin aus Berlin, die ihren Beruf nicht sehr lange ausüben konnte, sie verdiente ihr Geld mit Putzen und hatte, als sie 25 Jahre alt war, eine Fehlgeburt. Sie arbeitete in Fabriken und wurde in der Borsigwalder Maschinenfabrik dienstverpflichtet. Oft litt sie unter Ohnmachtsanfällen, wenn sie zu Hause war, in der Bahn oder in der Fabrik. Durch diese Belastungen nahm sie stark ab, hatte Schmerzen in der Brust und im Rücken und wurde in verschiedene Krankenhäuser eingewiesen, u.a. nach Herzberge und in die Pflegeanstalt Wittenau. Von dort wurde sie 1943 in die Landesheilanstalt Meseritz-Obrawalde (Polen) verlegt und starb an einer Überdosierung von Beruhigungsmitteln. Ihre Biografie ist mit dem Ort Herzberge verknüpft, hier wurde durch die Diagnose über weitere Aufenthalte in Kliniken bestimmt.

Das gilt auch für Bertha Schreiber (1896–1944), eine Friseurin aus Berlin, die in der Landesheilanstalt Meseritz-Obrawalde im Februar 1944 vermutlich mit Medikamenten ermordet wurde. Ihre Biografie ist auf ebenfalls auf der Webseite des Gedenkportals ‚Gedenkort-T4‘ mit dem Ort Herzberge verbunden und markiert. Bertha Schreibers Leben war immer wieder von Klinikaufenthalten durchzogen, 1929 war sie zum ersten Mal in Herzberge, aufgrund einer schizophrenen Störung. Auch sie erlitt wie Frieda Rybski eine Fehlgeburt, hatte verschiedene depressive Phasen und wurde 1935 zwangsweise sterilisiert. 1936 wurde sie erneut in Herzberge eingewiesen und verbrachte dort zwei Jahre. Bente Seelig, die ihre Biografie erstellte, beschreibt ein psychisches Auf und Ab, das Bertha Schreiber durchleiden musste. Zustände von akustischen Halluzinationen, Schlafstörungen und Aggression wechselten sich mit friedvollen Phasen ab. Die Arbeit in der Rüstungsindustrie ab 1939 und ihr Wohnort in einer Gartenparzelle, der ihr wieder weggenommen werden soll, verstärken ihre Symptome erneut. Sie wird in den Klinikaufenthalten immer wieder isoliert.10

Die letzte Biografie, die erforscht und mit Herzberge verknüpft ist, ist die von Maria Fenski (1905–1942). Beim Lesen ihrer tabellarisch von Hannah Bischof zusammengefügten Lebensstationen wird deutlich, dass die Ähnlichkeiten der drei Frauenbiografien kein Zufall sind. Maria Fenskis erster Aufenthalt in einer Klinik war in Hamburg aufgrund einer ‚Wochenbettpsychose‘. Sie zog nach Berlin und bekam zwei weitere Kinder. Auch bei ihr wurde eine psychische Störung festgestellt, die weitere Klinik-Aufenthalte nach sich zog: 1939 kam sie nach Herzberge, wurde im gleichen Jahr zwangssterilisiert und zwei Jahre später in einem ‚Sammeltransport‘ nach Neuruppin gebracht. Sie starb nicht an einer ‚Herzmuskelentartung‘, wie in der Sterbeurkunde angegeben, sondern ihre Todesursache war der Hungertod, sie wog nur noch 42 Kilo.11

Im Internet suche ich nach historischen Erläuterungen für das Wort ‚Euthanasie‘, das ich nur im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus kenne, und finde diese Definition: „Der aus dem Altgriechischen stammende Begriff ‚Euthanasie‘ bedeutet wörtlich ‚guter Tod‘. Er beschreibt die Ermöglichung eines schmerzfreien Todes einer chronisch oder unheilbar kranken Person, um ihr Leid und Schmerzen zu ersparen.“12

Ich versuche das, was ich beim Schreiben recherchierte, mit dem Ort in eine neue Beziehung zu setzen. Dafür fahre ich in mein Atelier in der Herzbergstraße und beginne an einem textilen Objekt – Basis ist ein auf der Straße gefundener, kurzärmliger Pullover – zu arbeiten und benähe es. Ich denke dabei an die drei Frauen, die in Herzberge waren. Langsam nimmt der Kurzarmpullover eine eigene Gestalt an. Ich umkreise die Löcher im Pullover mit Nähten. Statt diese zu vernähen und zu schließen, werden die Löcher sichtbarer.

1

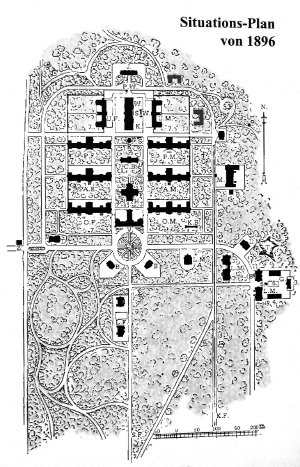

Lageplan der zweiten Berliner Irrenanstalt Herzberge im heutigen Bezirk Berlin-Lichtenberg, heute Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, www.wikipedia.org/wiki/Evangelisches_Krankenhaus_K%C3%B6nigin_Elisabeth_Herzberge, abgerufen am 07.05.2025.

2

Erst 1920 wurde Lichtenberg eingemeindet und Teil Berlins.

3

Im ehemaligen Kesselhaus befindet sich heute ein Museum mit verschiedenen Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst, u.a. aus dem Residenzprogramm Matrix-Ost , Theatervorstellungen und kreativen Angeboten für Lichtenberger:innen. Auch eine Ausstellung zum Gebäude und seiner Geschichte als Heil- und Pflegeanstalt Herzberge ist dort zu sehen. Weitere Informationen unter: www.museumkesselhaus.de/medizinhistorische.html, abgerufen am 07.05.2025.

4

Historische Orte des Gedenkens / Städtische Heil- und Pflegeanstalt Herzberge (Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge), Heil- und Pflegeanstalt in Berlin, www.gedenkort-t4.eu/historische-orte/staedtische-heil-und-pflegeanstalt-herzberge-evangelisches-krankenhaus-koenigin, abgerufen am 07.05.2025.

5

Das mobile Denkmal der Grauen Busse von Horst Hoheisel und Andreas Knitz, www.dasdenkmaldergrauenbusse.de/index.php?option=com_content&task=section&id=11&Itemid=77, abgerufen am 09.05.2025.

6

Das von Hitler initiierte ‚Euthanasieprogramm‘ wurde der Kanzlei zugeordnet, nicht dem Staats-, Regierungs- oder Parteisystem. Der Codename für die Ermordung der Patient:innen war „Aktion T4“. Dies bezieht sich auf die Anschrift der Koordinierungsstelle des Programms in Berlin, sie lag in der Tiergartenstraße 4. Quelle: Webseite United States Memorial, Holocaust Enzyclopedia: https://encyclopedia.ushmm.org/

7

Ebd.

8

Ebd.

9

Frieda Rybskis Biografie wurde zusammengestellt und erarbeitet von Joachim Richter-Geißler, www.gedenkort-t4.eu/biografien, abgerufen am 07.05.2025.

10

Bertha Schriebers Biografie wurde zusammengestellt und erabreitet von Bente Seeling, www.gedenkort-t4.eu/biografien, abgerufen am 07.05.2025.

11

Maria Fenskis Biografie wurde zusammengestellt und erarbeitet von Hannah Bischof, www.gedenkort-t4.eu/biografien, abgerufen am 07.05.2025.

12

United States Memorial, Holocaust Enzyclopadia , https://encyclopedia.ushmm.org/content/de/article/euthanasia-program, abgerufen am 08.05.2025.

OF – Offenes Haus für Frauen

OM – Offenes Haus für Männer

AF – Aufnahmehaus für Frauen

AM – Aufnahmehaus für Männer

UF – Überwachungshaus für Frauen

UM – Überwachungshaus für Männer

LF – Landhäuser für Frauen

LM – Landhäuser für Männer

PF – Pflegehaus für Frauen

PM – Pflegehaus für Männer

I – Baracke für Infektionskranke

K – Küche

W – Waschküche

E – Eishaus

PW – Pförtner- und Waagehaus

CB – Centralbad

Z – Torhaus

G – Gutshof

L – Leichenhaus

M – Maschinen- und Kesselhaus3

T – Teich

KB – Kegelbahn

KF – Kohlegleise nach Friedrichsfelde

Blick aus dem Atelier, Herzbergstraße, Berlin, 2025

Busse der Gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft (GEKRAT), 1940

Mobiles Denkmal Graue Busse, Tiergartenstraße, Berlin, 2008

Birgit Szepanski, textiles Objekt mit Löchern, benäht, 2025