Onkomoderne

Ein Habitat zum Aussterben

2024:November //

Ich sitze auf einer kubisch angelegten dunkelroten Bank, die nur zwei quadratische Sitzflächen hat, sodass sich niemand hinlegen kann. Nur drei Leute warten noch. Ich hole mir einen Becher Mineralwasser aus dem ION-Wasserspender und einen Kaffee aus dem Automaten und starre auf den azurblauen Film. Ein Schwarm Tölpel fliegt über der arktischen Landschaft. Einer der Vögel löst sich heraus, stürzt nach unten, die dunkle Silhouette mit dem pfeilartigen Schnabel bricht durch die Wasseroberfläche mitten in einen Sardinenschwarm hinein, ein Fisch wird gefressen. Die Kameradrohne schießt mit dem Vogel hinab und zeichnet den abrupten Wechsel ins Element Wasser auf.

Zum Glück muss ich nur kurz im Warteraum-Limbus sitzen, ich komme in die Triage, wo es eine enge Liege gibt und mir ein Medizinstudent namens Leander einen Zugang zu legen versucht. Es klappt nicht gut und tut ziemlich weh. Eine Kollegin kommt dazu und hilft ihm dabei. Nach mehreren Versuchen zieht er endlich die Nadel aus der Kanüle in der Armbeuge, das Blut schießt in die Röhrchen und Blutkulturfläschchen. Er spült den Katheter mit einer vorgefertigten Spülspritze mit Kochsalzlösung durch – von diesem Produkt bekomme ich einen metallischen Giftgeschmack in der Kehle. Ich sage noch mal meinen Text auf, warum ich hierher gekommen bin. Ein weißer Vorhang an einem schwenkbaren Metallbügel schließt sich und ich bin alleine in meinem Kompartiment. Ab jetzt beginnt die zeitlose Zeit.

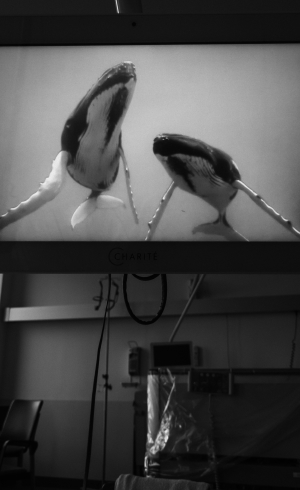

Wie gerne säße ich jetzt mit meinem Surfbrett auf einer Eisscholle in der Barentssee und würde unter meiner Neoprenhaube die eisigen Wasserspritzer wie Nadelstiche im Gesicht spüren. Ganz nah sähe ich die Buckelwale aus der Tiefe auftauchen und im Sprung wieder auf die Wasseroberfläche klatschen. Ich würde auf die Riesenwelle warten, die von den einstürzenden Gletscherbrocken ausgelöst wird, und lospaddeln.

Neuropsycholog:innen haben vermutlich Studien in empirischer Ästhetik durchgeführt, um dieses Bildmaterial speziell für Arztpraxen und Rettungsstellen zusammenzustellen, das bei mir nichts anderes auslöst als große Sehnsucht, die mich an irgendeinen vergessenen Lebensstrom anbindet – die Natur als Raum der Erlösung. Und als ob diese Sehnsucht zur betriebswirtschaftlich notwendigen Ausstattung jenes liminalen Raums gehörte, zwischen akuter, aber vorübergehender Erkrankung, dauerhafter chronischer Veränderung und lebensbedrohlichem Notfall. Jetzt würde ich gerne im Blendwerk aus „hue saturation brightness“ verschwinden, in der unzugänglichen, tiefgefrorenen Wildnis, und nicht zwanghaft wie als kleines Kind die umgedrehten Schriftzeichen auf dem weißen Stoff entziffern müssen, xemipor antimikrobiell bioactive ropimex.

Ein Ehepaar wird in den Raum geführt, ich kann ihre Geschichte mit anhören, ohne sie zu sehen. Die Frau hat sich in den Finger geschnitten. Die Ärztin schlägt vor, die Wunde zu reinigen und mit einer speziellen Klebemasse zuzukleben oder mit einem Kompressionsverband zu verbinden, der aber jeden Tag ausgewechselt werden müsse. „Was würden Sie denn empfehlen?“ Die Ärztin findet den Kleber besser, so kommen weniger Bakterien in die Wunde. Die Behandlung dauert wenige Minuten. Auf meinem Handy öffne ich ein E-Book und lande in einer Erzählung über tropische Gewässer: „Als die Flut den Höhepunkt erreichte, geschah etwas äußerst Merkwürdiges. Der Wind legte sich, und das Wasser, das ohnehin schon glasklar war, wurde noch klarer. Es war Mittag, die Sonne stand direkt über uns und machte das Wasser unsichtbar. Wir schienen über dem Riff zu schweben, glitten auf einem Kissen aus Nichts dahin, nicht mal die Wassertiefe konnten wir schätzen, wenn wir nicht versehentlich an eine Koralle stießen. Die ankommenden Wellen wirkten wie optische Täuschungen. Man sah direkt durch sie hindurch, zum Himmel, zum Meer und bis zum Meeresgrund dahinter. Und als ich eine erwischt hatte und aufsprang, war sie auf einmal weg. Ich flog die Linie entlang, sah aber unter mir nur das glitzernde Riff dahingleiten. Es war wie Surfen auf Luft. Die Welle war so klein und klar, dass ich ihr Face nicht vom seichten Wasser vor ihr und das wiederum nicht vom seichten Wasser hinter ihr unterscheiden konnte. Nichts als klares Wasser überall.“

Ein neuer Patient beschwert sich laut über seinen kaputten Katheter, den er am Vortag bei einer Operation gelegt bekommen hat. Der Urin würde in die Hose, ins Bett, auf alle Polster auslaufen und übel riechen. Die Ärztin, die gerufen wird, sagt, es sei doch alles in Ordnung, die Operation sei gut verlaufen, das funktioniere schon richtig so. Sie verleugnet die Problematik auf verstörende Weise. Der Mann regt sich noch mehr auf. Als sie weg ist, rede ich ein bisschen mit ihm von hinter dem Vorhang aus. Es ist schon fast Mitternacht, als sie mir eine Infusion mit Medikamenten anlegen wollen, „aber ich habe nichts gegessen, es gibt auch nichts zu essen, mir wird schlecht, wenn das in mich reinfließt“, sage ich. Ich muss was essen. Auf einem Metalltablett für medizinisches Besteck bringen sie mir fünf sehr alte und trockene Zwiebackstücke. „Sie haben ja vorhin die Infusion verweigert?“ sagt die Ärztin, die nach neun Stunden endlich auftaucht. Nein, ich bin zu schwach, ich hab es nicht verweigert, es geht einfach nicht, muss was essen, ich möchte ins Bett, auf Station, will schlafen. Gegen ein Uhr dreißig werde ich auf die Station gebracht und bekomme ein paar Scheiben Graubrot mit Schmelzkäsekarrees und Geflügelwurst serviert.

In den nächsten Tagen liege ich im elektrischen Bett an einer Infusion und starre auf den Monitor an der Wand. An einem Kabel hängt eine Fernbedienung mit Kopfhöreranschluss für das Fernsehprogramm, mit den Funktionen des Betts und dem Alarmknopf zur Pflegestation. Ich schaue alle Tierfilme, die auf arte und 3sat laufen, den Kopfhörer auf den Ohren.

Ein Forscherteam setzt ein Bartgeierpaar an einer Felswand in den Alpen aus. Sie sollen in jenem Naturschutzgebiet wieder angesiedelt werden. Nachdem die beiden Geier einen Horst in eine Felsnische gebaut haben, klettert ein Freeclimber aus dem Team dort hinauf und installiert im Inneren eine kleine Kamera. Wir sehen das Schlüpfen des Bartgeierkükens. Es wächst vor sich hin, die Geiereltern fliegen in der Berglandschaft hin und her und versorgen es mit kleinem Getier. Als es ein wenig gewachsen ist, klettert der forschende Bergsteiger wieder zum Horst und entführt das Küken. Es ist eine riskante Aktion, die Geiereltern flattern in Panik um ihre Wohnstatt herum, zwischendrin die Kameradrohne. Wird der Kükenräuber von den Raubvögeln angegriffen werden? Wir sehen das Geierbaby jetzt starr auf einem OP-Tisch liegen, es ist betäubt, und eine Forscherin legt ihm eine breite Manschette aus Metall mit einem GPS-Sender um den Hals. Der Bergsteiger bringt das kleine Tier zurück in seinen Horst. Die neu angesiedelte Familie, die dort in den Felsen überleben und sich und ihre Gattung fortpflanzen soll, ist wieder vereint. Sie liefert der Menschheit von nun an Bilder und Daten über ihr Verhalten.

Manchmal kommen Freunde vorbei und verbringen etwas Zeit mit mir. Ich liege in einem Einzelzimmer auf der Palliativstation, weil sie woanders keinen Platz mehr hatten. Glücklicherweise gelte ich als ungeklärt infektiös, so darf ich isoliert bleiben, es ist ganz schick hier. Zweimal am Tag werden Vitalwerte gemessen, Blutwerte analysiert, und anhand der Datenlage wird die Medikation abgestimmt. Mein Zugang platzt alle ein bis zwei Tage, die Vene hält den Druck der Nadel und des Flüssigkeitsstroms nicht mehr, und das Wasser läuft dann mit Blut zusammen den Arm runter. Dann muss ich ein paar Stunden warten, bis ein:e Ärzt:in oder Student:in Zeit haben, um eine neue Kanüle zu legen, an einer anderen Stelle. Einmal ist eine Freundin da, als eine Ärztin an meinem Arm herummurkst, und sagt: „Von meinen Krankenhausaufenthalten kenn ich das auch gut, das sollen ja immer die Studenten machen, um es zu lernen – die können es dann überhaupt nicht, das gibt horror blaue Flecken.“ Die Ärztin sticht mehrere Venen auf meiner Hand an, hoffentlich ist sie jetzt nicht irritiert oder beschämt, das Blut zieht sich sofort vor der Nadel zurück, die Blutgefäße und meine von allem unabhängige, mächtige Selbstheilungskräfte in Bewegung setzende Körperintelligenz haben keinen Bock auf Piekserei.

Eine andere Naturdokumentation erkundet ebenfalls ein Gebiet in den Alpen. Diesmal bekommen ein paar Gemsen schwere Metallhalsbänder mit GPS-Sendern, von denen sie sich nicht einfach so befreien können. Mehrere Fotofallen, die das Forscherteam an Bäumen anbringt, werden kurz darauf mit einem Bolzenschneider aufgebrochen, um die Wildkameras zu stehlen. Im Interview sehen wir die Biologin vor einem Monitor mit 3D-Modell des Bergmassivs und kreisenden gelben Vektoren – die Wanderungen der Gemsen. Das Team vermisst eine Gams, deren Trackingsignal erloschen ist, und macht sich große Sorgen, dass ihr etwas passiert sei. Nach einiger Zeit taucht sie wieder mit ihren Babys im Überwachungsgebiet auf – und mit einer leeren Batterie.

Im klassischen Tierfilm ging es um das Überleben in einer feindlichen und abweisenden Umgebung. Wie etwa: Eine Berglöwenmutter, die Königin des Shutter Creek Valley, zieht ihre Jungen auf, beschützt sie vor Krokodilen, geht durch einen langen harten Winter ohne Nahrung. Im Frühling tollen die Kätzchen in der blühenden Caatinga herum, bis ein Junges in einer dramatischen Szene von einem Adler geraubt wird. Die Härten des Fressens und Gefressenwerdens in der sogenannten Natur wurden in angstlustvoller Distanz als eine Art Drohung ans evolutionär höherstehende Menschsein präsentiert. Gleichzeitig wurden Voyeurismus und die Faszination an Tötungsakten, die von keiner Moral gezügelt werden, ausgeschlachtet. Inzwischen hat sich die Dramaturgie geändert. An die Stelle des Tiers im Überlebenskampf mit der gnadenlosen Natur ist als Hauptfigur ein Team von Wissenschaftler:innen getreten, das große Budgets in Material und Digitaltechnik investiert, um Daten und Wissen über die Tiere zu erschließen. Kein Film, in dem keine vom Aussterben bedrohte Raubkatze mit einem Betäubungsschuss ruhig gestellt wird und in einem Käfig landet, wo ihr ein GPS-Tracker mit Kamera um den Hals gelegt wird, während in einer Nahaufnahme noch mal in das Innere ihres Kiefers eingezoomt wird. Das, was mit spektakulärem High-Res-Footage als unzugängliche Natur bebildert wird, ist ein Überwachungs- und Steuerungsraum, in dem die Lebewesen zu Wissensobjekten degradiert werden.

Haben die Tiere überhaupt Bock drauf, die Expansion des mentalen Raums der Menschen mit zu beschleunigen? Vielleicht sterben sie gerne aus. Vielleicht finden sie das angenehmer, als unter den gegebenen Bedingungen auf dem herumzugrasen, was mal ein Lebensraum war. Und während der irre Finanzproduktverkäufer in der nervtötenden YouTube-Werbung, die die Naturdokumentation immer wieder unterbricht, erbarmungslos brüllt: „Aussorgen!“, höre ich: „Aussterben!“ Eine gute Option. Vielleicht ist es aufregender und sinnvoller, als Mensch einer hungernden Eisbärin als Nahrung zu dienen, anstatt vom medizinisch-industriellen nach der Fallpauschalenabrechnung in den sozial-industriellen Komplex überführt zu werden.

Der Politikwissenschaftler Ingolfur Blühdorn konstatiert in Unhaltbarkeit – Auf dem Weg in eine andere Moderne, dass mit dem Anthropozän, dem neuen erdgeschichtlichen Zeitalter, in dem die menschliche Zivilisation zur geologisch bestimmenden Kraft geworden ist, „die Vergesellschaftung der Natur so weit fortgeschritten ist, dass eine Unterscheidung zwischen Natur und Gesellschaft nicht mehr möglich ist, weil es keine Stelle mehr gibt, die unabhängig von der Gesellschaft wäre.“ Außergesellschaftliche Normen und kategorische Imperative, auf die sich alle einigen könnten und die für ein Handeln zum Erhalt der Natur wesentlich wären, haben sich mit dem globalen Siegeszug des Industriesystems aufgelöst. Nach dem Bedeutungsverlust der Religion verschwindet auch die Natur als letzte transzendentale Instanz. „Wir haben gesagt, wir müssen aus ökologischen Gründen dieses oder jenes tun, ob wir das wollen oder nicht. Wenn wir aber keine Natur mehr haben, die von der Gesellschaft getrennt ist, dann haben wir keinen externen Ankerpunkt mehr, und das ist ein großes Problem.“ Alles wird verhandelbar. Im Anthropozän werden alle ökologischen Fragen zu sozialen Fragen, für deren Beantwortung es keinen externen, normativen Referenzpunkt mehr gibt.

Als ich kräftiger bin, gehe ich zwischen Mittagessen und Abendbrot in eine Ausstellung in die KunstWerke ganz in der Nähe des Krankenhauses, dort läuft Poetics of Encryption. Eine Videoarbeit von Nico Vascellari, VIT (Visita Interiora Terrae), ist als große Projektion auf der zentralen Wand des Hauptraums präsentiert. Sie spiegelt auf unheimliche Weise meine Tierfilmerfahrungen. Der Künstler lässt sich am Boden neben einem Hubschrauber eine Betäubungsinjektion geben und wird, als er bewusstlos ist, an einem Seil mit Tragevorrichtung hängend, in eine erhabene, neblige Alpenlandschaft geflogen. Mit dem bewegungslosen Körper kreist der Hubschrauber zwischen den Berggipfeln herum. Eine Vielzahl an Assoziationen und Metaphern eröffnen sich mit diesen Bildern. Ein Verletzter, der sonst mit dem Rettungshubschrauber aus der Gefahrenzone gebracht wird, wird hier in sie hineingeflogen. Ein Mensch, der nichts mehr von der landschaftlichen Schönheit wahrnehmen kann, wird ohnmächtig zu ihr zurückgebracht, wie ein religiöses Opfer, das vielleicht den Tieren gebracht wird, oder wie in einem Bestattungsritual. Am Ende des Films sieht man in fast kompletter Dunkelheit die mit einer Infrarotkamera aufgenommenen Augen von Rehen, die als Sterne im Nachthimmel über einem Wald erscheinen. Ich bin komplett beeindruckt.

Ein paar Wochen später muss ich schon wieder ins Krankenhaus, ein Facharzt empfiehlt mir die Notaufnahme der Großklinik. Mit Fieber komme ich trotz vieler wartender Mitpatient:innen schnell in die Triage, und während sich der junge Arzt noch meine Krankengeschichte anhört, hat er schon meinen Arm gegriffen und mir eine Kanüle in die Vene der Armbeuge gestochen, Blut gezapft, hier darf keine Zeit verloren werden. Ich komme in ein Isolierzimmer. Die Freundin, die mich begleitet, hat mir belegte Brötchen gekauft, es ist Nachmittag, erst am nächsten Vormittag werden sie entscheiden, mich auf die Station zu bringen. Der Luxus, ganz allein auf der Bahre im Zimmer und nicht wie die anderen auf dem Gang zu liegen, fühlt sich wie ein Langstreckenflug an, mit dem Lärm der Belüftungsanlage und der bleiernen Hoffnung, dass irgendwann gelandet wird. Gegen 23 Uhr kommt ein großer, durchtrainierter Pfleger ins Zimmer, „Hallo, ich bin Schwester Thomas“. Er möchte meine Kanüle im Arm mit Kochsalzlösung durchspülen. Diese hat er selbst angesetzt, und ich spüre kein bisschen metallischen Chemiegeschmack im Hals. Die Patienten hätten diese Fertigspritzen schon immer als unangenehm empfunden, wer weiß, was da alles drin ist, die frische Lösung halte zwar nicht so lange, aber alle wären dankbar. Ja, ich auch sehr – eine wundervolle Geste der Fürsorge. Später werden die Daten der Blutuntersuchung übermittelt und mein Status als isolierpflichtig aufgehoben. Schwester Thomas lässt mich im Isolierzimmer bleiben. Nachts um drei, ich bin halb weggedämmert, muss ich zum Röntgen, mich ausziehen, meinen Oberkörper an eine kalte Metallplatte drücken, danach kann ich nicht mehr schlafen.

Auf der Station lande ich in einem Dreibettzimmer. Frühmorgens fallen die ersten Sonnenstrahlen auf mein Gesicht, der Blick auf die aufgehende Sonne über der Berliner Skyline mit Fernsehturm ist fast so schön wie die Drohnenbilder der majestätischen Naturlandschaften in den Dokus, die ich auf dem Tablet schaue, das an einem Gelenkarm über meinem Bett hängt.

Im Ersten läuft am Abend ein Film über das wilde Grönland. Der Regisseur und Fotograf erzählt aus seiner Gefühlsperspektive über den Prozess seines Drehs und den großen Schmerz, dass die ästhetischen Eislandschaften bald nicht mehr da sein werden. Es gelingen ihm eindrucksvolle Bilder eines Gletschers, der nicht aufhört zu kalben und seine Eisbrocken in staubigen Explosionen ins Meer zu ergießen. Er hat das große Glück, mit der Drohne eine Gruppe sehr seltener Narwale zu filmen, einer unter ihnen hat sogar einen doppelten Stoßzahn. Wenig später filmt er einen indigenen Fischer, der im traditionellen Kanu mit einem Speer zur Jagd aufbricht, gleich wird er einen Narwal erstechen, doch das Töten wird für die ARD-Zuschauer:innen aus dem Film geschnitten. In einem anderen Naturfilm erforschen Wissenschaftler:innen in Patagonien, wie einige Arten aufgrund des Klimawandels ihr Verhalten ändern und an die neuen Gegebenheiten anpassen. Möwenpopulationen finden nicht mehr genügend Fische, deshalb stürzen sie sich jetzt auf die Glattwale, die nicht weit unter der Wasseroberfläche schwimmen, und picken ihnen Fleischbrocken aus dem Körper. Junge Wale, die zu schwach sind, diese Verletzungen auszuheilen, verenden qualvoll. Wir sehen in der Ferne auf dem Plateau der Steilküste einen Truppe von Fotograf:innen, Beobachter:innen, Drohnen:pilotinnen, Teleobjektive, Teleskope, die die Tortur der Wale dokumentieren. Sie greifen nicht ein. Im nächsten Film werden in einer tropischen Region junge Zitronenhaie gefangen und ihnen in einem Becken am Strand GPS-Sender implantiert. „Das Ziel unserer Mission ist es, den Code dieser faszinierenden und mysteriösen Tiere zu knacken“, lese ich, als ich diese Aktion noch mal im Internet recherchiere. „Wir haben riesige Wissenslücken, wenn es darum geht, wie wir Haien eine Zukunft sichern können.“ Ich bekomme seit Tagen wieder Infusionen. Meine Venen halten die Prozedur nicht mehr aus, sodass ich auf Tabletten umgestellt werde. Über den Patientenmonitor schwimmen Mantarochen. Hobbytaucher:innen in Bali werden dazu angehalten, alle Mantas zu fotografieren und auf einem Webportal namens Mantamatcher hochzuladen, denn jedes Tier kann durch individuelle Hautflecken auf der Unterseite identifiziert werden. Ein partizipatives Inventar aller balinesichen Rochen soll erstellt werden. Eine Wissenschaftlerin hat in einer Studie nachgewiesen, dass die Mantas als touristisches Ziel einige Millionen Dollar mehr Gewinn einbringen können, als sie zu jagen und zu verkaufen. Seit Tagen war keine Ärztin zur Visite mehr da, ich habe sie wohl verpasst, als ich unten Eis kaufen war. Ich schlucke jetzt die Medikamente. Am Abend gibt es ein Gewitter mit spektakulären Blitzen über der Berliner Skyline. Eine Doku auf 3sat begleitet die Auswilderung von fast ausgestorbenen Pardelluchsen in der Sierra de Andújar in Südspanien. Damit sie überleben können, brauchen sie Futter, das ihnen mit Lastwagen angeliefert wird: Käfige voller kleiner dunkelgrauer Kaninchen, die ebenfalls ausgesetzt werden. Es scheint eine Hierarchie zu geben zwischen Tieren, die geschützt und Tieren, die gefressen werden.

„Wie ist damit umzugehen, dass wir das Sterben von Tieren betrauern, wenn es ihre Art betrifft – kaum aber, wenn es um das individuelle, oft quälend leidvolle Sterben tierlicher Subjekte geht?“, fragt die Tierethikerin und Theologin Simone Horstmann in „Wer oder was stirbt beim Artensterben?“ in ihrem Buch Unwriting Nature (2023). Sie weist auf das Gefälle hin, dass durch die taxonomische Klassifikation zwischen der Art oder der Gattung und dem konkreten individuellen Organismus konstruiert wird. Das Einordnen und die theoretische Bestimmbarkeit verschließt den Blick auf die Unersetzbarkeit und Einmaligkeit des Wesens, das sich letztendlich jeder Verwissenschaftlichung entzieht. „Über ein Individuum oder über eine Art zu sprechen, sind demnach zwei grundlegend verschiedene Perspektiven. (…) Ausgerechnet eine Gesellschaft, die das Sterben von Tieren zum Produktionsziel einer ganzen Industrie erklärt, hat keine Sprache für das Sterben dieser Tiere; wenn überhaupt vom Sterben die Rede ist, dann nur im Kontext des Artensterbens, bei dem das Individuum – das allein sterben kann – erneut in den Hintergrund tritt. Wer vom Kampf gegen das Artensterben spricht, verbindet damit allzu oft nur den Versuch, die Vorteile, die das Dasein einer anderen Tierspezies für den homo sapiens sapiens hat, zu bewahren – nicht aber die Individuen um ihrer selbst willen.“ So wie die Einordnung als Art ein einmaliges Subjekt abstrahierbar und erfassbar macht, so kann auch der Begriff „Artensterben“ das Sterben von Tieren aus dem Fokus rücken, abschwächen oder entschärfen. „Letztlich scheint der Begriff mit der tiefsitzenden, platonischen Intuition zu spielen, dass mit der Art etwas verloren gehe, was ideell und daher unendlich wertvoller und bedeutsamer sei als es ihre individuellen Vertreter, die dann gewissermaßen als sekundäre Abbilder einer höheren Idee aufgefasst werden, je sein können. Die Rede vom Artensterben läuft dann Gefahr, fälschlicherweise zu suggerieren: Es gibt etwas Schlimmeres als den Tod des Individuums – was dann wiederum Anlass gibt, letzteren rechtfertigbar erscheinen zu lassen. So entsteht zugleich eine gefährliche Wertverschiebung: Denn als wertvoll und schützenswert gelten unter der Ägide des Artenschutzes jene Lebewesen, die selten sind: Der allerletzte Vertreter einer Art ist somit stets ein Individuum, das nur deswegen mit enormem Wert aufgeladen wird, weil es im Begriff ist, zu verschwinden. Es ist die Seltenheit, die Individuen einer vom Aussterben bedrohten Art einen Wert verleiht. Und dieser währt auch nur so lange, wie diese Seltenheit bestehen bleibt. Wachsen vormals bedrohte Tierpopulationen an, dann gleicht ihr Wertverlust einem rasanten Aktiencrash an der Frankfurter Börse. Und wie dort so gilt auch hier: Eine derartige Ökonomie wird bestimmt von einer bloß instrumentellen Vernunft und einer dementsprechend vollkommen instrumentellen Zugangsweise zu den ‚bedrohten Tieren‘. Auf diese Weise wird das Aufbegehren gegen das ‚Artensterben‘ damit gerade für die konkreten Tiere, die es vorgeblich zu schützen sucht, zum eigentlichen Problem.“

Die Sehnsucht bleibt bestehen, dass die gruselige Normalität unseres spätmodernen Alltags endlich aufhört. Gerne möchte ich als Patientin aussterben, als Behinderte, als Geschlecht, als was auch immer sie mich normiert und verwaltet haben. Vielleicht wird auch beim Krankenhaussterben Raum frei für eine andere Art, mit ungewöhnlichen Körperzuständen umzugehen. Vielleicht wird sich etwas Neues, Lebendiges einen Weg bahnen, wenn den Systemen, Kategorien, Taxonomien und gewalttätigen mentalen Strukturen das Beatmungsgerät abgeschaltet wird.

Alle Fotos: Christina Zück