Über den Wert künstlerischer Arbeit

Über die immer weiter zunehmende Dominanz des Marktes

2017:März //

Ich habe ihm natürlich stark zum Kauf der Leinwand geraten. Kunst kaufen mache vor allem glücklich. Anderes könne man in einem derart niedrigen Preissegment kaum prognostizieren. Auch ist ein Wertzuwachs ja eher theoretisch, da die aus einem Atelier oder einer Primärmarktgalerie gekaufte Werke im seltensten Fall privat weiterverkauft werden können, also in der Regel im Moment des Kaufs im Preis effektiv radikal verfallen. Aber wirklich bemerkenswert an dieser Episode empfand ich den sozusagen abstrahierten Blick von außen auf den Kunstbetrieb. Eine Branche, in der die Unterschiede zwischen kommerziellen Galerien und gemeinnützigen Institutionen, zwischen Kunstvermittlung und Anlageberatung, zwischen Repräsentation (Besitz) und Rezeption (geistige Inbesitznahme) aufgehoben schienen. Hier hatte sich die in letzter Zeit intensiv behandelte Diskurshoheit des Marktes geradezu klischeehaft manifestiert. 1

Unter dem Eindruck einer weitreichenden Kommerzialisierung des Kunstbetriebs forderte Peter Weibel bereits 2011 eine Aufspaltung zwischen der reinen Marktkunst und der sogenannten freien Kunst. Die wachsende Ungleichheit zwischen den verschiedenen Segmenten des Kunstbetriebs solle in bewusster Analogie zu der Auseinandersetzung zwischen den Nord- und Südstaaten Amerikas in Form eines „Bürgerkriegs“ ausgetragen werden, mit dem Ziel, die „Sklaven des Kunstmarktes“ zu befreien.2 Ein Gespräch darüber im Haus am Lützowplatz am 27. April 2016, an dem auch Julia Voss teilnahm, brachte leider keine Klärung über den tatsächlichen Frontverlauf. Beide Welten sind zu eng miteinander verflochten und auch weiterhin voneinander abhängig. Doch gibt es derzeit kein anderes Thema, das sich bei der Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst derart aufdrängt und zu einer eigenen Haltung herausfordert.

Auf den Kunstmarkt strömten in den letzten zwanzig Jahren als Folge der Globalisierung und der anhaltenden Niedrigzinspolitik verschuldeter Staaten enorme Geldsummen. Parallel zur wachsenden Konzentration großer Vermögen und zunehmender sozialer Ungerechtigkeit hat das Segment der zeitgenössischen Kunst (sowohl absolut, als auch relativ zu anderen Marktsegmenten) stetig expandiert. Wie verändert dieses Geld die Wahrnehmung, die Verbreitung und die Produktion von Kunst? Welchen Wert kann Kunst unter dem Einfluss eines neoliberalen Verwertungs- und Optimierungsdenkens noch für die Gesellschaft haben?

Marktbeteiligte verweisen bei diesen Fragen gerne auf die geschichtliche Zwangsläufigkeit der Prozesse: Auf das Stifterwesen im Mittelalter, das die Kirchen als öffentliche Orte mit Kunst ausstattete, auf den Beginn des gewinnorientierten Kunsthandels im Holland des 17. Jahrhunderts, auf die astronomischen Preise von mittlerweile vergessenen Salonmaler im 19. Jahrhundert, oder auf das Aufbrechen der traditionellen Sammlerstrukturen in den 1980er Jahren durch das neue an der Wall Street gewonnene Geld. Auch schon früher wurden horrende Preise für die symbolische Ware Kunst nach dem Motto aufgerufen: „Ein Kunstwerk ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen.“ Aber noch nie stand diese Information derart im Zentrum der Aufmerksamkeit und noch nie wurden auf dieser alleinigen Basis Künstlerkarrieren kreiert, also völlig unabhängig von und parallel zur angestammten Deutungsmacht der Kritik und den Institutionen. So können auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit leben, trotz des systemischen Scheiterns von bis zu 98% der Absolventen von Kunsthochschulen. Dies ist sicher auch eine Folge der aus Amerika importierten Aufweichung der Definition von Kunst durch den demokratischeren Begriff „Kreativität“, auf den sich auch Werbetexter und Manager bei ihrer Arbeit berufen können.

Im Zuge der umfassenden Professionalisierung des Kunstbetriebs und seiner globalen Zirkulationsmechanismen ist ein neuer Künstlertyp entstanden und ein neue Art von vermarkteter Produkt-Kunst (in abstrakter 2D-Version als „Zombie-Formalism“ bekannt), die auf die bei Messen herrschenden Wahrnehmungsmuster zugeschnitten ist und vor allem als soziales Distinktionsmerkmal seine Wirkung entfaltet. Die Unsummen die zum Teil dafür ausgegeben werden, sind dabei die eigentliche Botschaft. Nirgendwo sonst lässt sich der eigene Reichtum besser zur Schau stellen als im Gestus (scheinbarer) Verschwendung. Tatsächlich geht es bei dem Spiel um satte Geldvermehrung, getragen von dem kalkulierenden Habitus einer neuen, aus der Finanzwirtschaft stammenden Sammlerschicht, für die es keine Probleme bereitet, ihr „Portfolio“ (= Sammlermappe) von Zeit zu Zeit umzuschichten und Werke mit Gewinn weiterzuverkaufen. Die an Strukturen von Aktien- und Fondshandel angelehnte Internetseite artrank.com ist davon ein sprechendes Zeugnis. Michel Houellebecq ließ 2010 in seinem Roman „Karte und Gebiet“ den Protagonisten konstatieren: „Wir sind an einen Punkt gekommen, wo der Markterfolg sämtliche Theorien ersetzt.“ In diesem Kontext ist Alex Da Cortes Sammlerbeleidigung von Ivanka Trump geradezu als Kunstaktion zu bewerten.3

Was die Folge von Profitdruck und Kommerzialisierung auf eine kulturelle Branche sein kann, lässt sich an der Filmwirtschaft beobachten. Wachsende finanzielle Risiken führen zum stetigen Wiederaufguss von bewährten Formaten. Genau diese aktuell ermüdende Inhalts- und Innovationslosigkeit des Systems Kunst hat wohl auch Chris Dercon motiviert, das Fach zu wechseln, wie er in einem jüngst erschienene Interview bekannte: „Die bildende Kunst ist zurzeit sehr schwach, ergeht sich in Wiederholungen und Klischees, saugt andere Disziplinen in sich auf, aber gibt nichts zurück: Kunst und Mode, Kunst und Kino, Kunst und Wissenschaft.“4 Lasst uns auf Besseres hoffen.

1 Vgl. dazu Isabelle Graw, Der große Preis: Kunst zwischen Markt und Celebrity Culture, Köln 2008; Georg Seeßlen und Markus Metz, Geld frisst Kunst – Kunst frisst Geld: Ein Pamphlet, Berlin 2014; Hanno Rauterberg, Die Kunst und das gute Leben: Über die Ethik der Ästhetik, Berlin 2015; Julia Voss, Philipp Deines (Illustrator), Hinter weißen Wänden: Behind the White Cube, Berlin 2015; Wolfgang Ullrich, Siegerkunst: Neuer Adel, teure Lust, Berlin 2016.

2 „Ich plädiere für den Sezessionskrieg zwischen Kunst und Markt“, Peter Weibel im Gespräch mit Peter Laudenbach, in: Brand eins, Ausgabe 12/2011

3 Zu einem Instagram-Foto von Ivanka Trump, die darauf vor einem seiner Werke posiert, schrieb der in Philadelphia lebende Künstler: „Dear @Ivankatrump please get my work off of your walls. I am embarrassed to be seen with you.“ Mittlerweile ist dieser viral gegangene Kommentar, der auch auf der Wikipedia-Seite von Alex da Corte angeführt ist, gelöscht.

4 Zitiert nach: Swantje Karich, „Wie kaputt ist Berlin wirklich?“ in: Die Welt, 6.12.2016

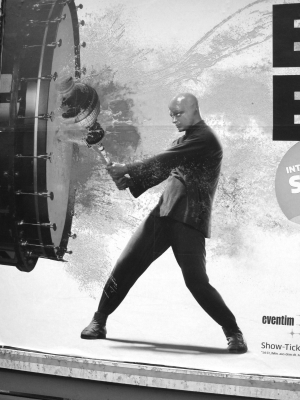

Werbung der Blue Men Group, gefunden von Hans Martin Sewcz, 2016