Ich male Dinge

2022:Mai //

Ich male Dinge. Warum? Sie sind erst einmal einfach da und insofern jederzeit verfügbar. Wir leben in einer materiellen Welt. Die Existenz der Dinge prägt also in großem Maße unser Leben. Wir brauchen nur die Augen zu öffnen, dann finden wir in ihnen ein Fest für unsere Wahrnehmung: Formen, Farben, Bedeutungen und dazwischen viel Raum. Menschen- und Gesellschaftsbilder ändern sich ständig, die Welt der Dinge bleibt in ihrer Essenz scheinbar immanent.

Für Immanuel Kant ist das Ding an sich Teil einer von uns Menschen getrennten, letztlich unerreichbaren Ebene. Er sieht es als die reale Ursache in der Welt, welche wir ausschließlich subjektiv wahrnehmen können.

Ein anderer Philosoph, Edmund Husserl, meinte gute hundert Jahre später, einer Essenz der Dinge durchaus näherkommen zu können, wenn man sie phänomenologisch, also möglichst genau und vorurteilsfrei, am besten unter Ausschluss allen Vorwissens, beobachte. Sein Schüler Martin Heidegger hingegen sagte, das Zeug, zum Beispiel das Werkzeug, wäre zwar noch vorhanden, würde aber seiner „Eigentlichkeit“ beraubt, wenn man es nicht im Sinne dieser benutzen, sondern nur „begaffen“ würde. Wenn ich Dinge also male, bin ich so ein phänomenologischer Begaffer.

Früher wusste ich selbst nicht so genau, was ich von den Dingen wollte, wenn ich sie malte. Man konnte das noch nicht „Konzept“ nennen. Es war so eine Idee. Ich hatte allerdings bereits das Gefühl, dass es da viel zu erfahren geben könnte. Ich lerne beim Tun und Ausprobieren und entwickle Konzepte aus der Erfahrung und der Reflexion der praktischen Prozesse heraus. Und meine Bilder malen sich nicht unbedingt schnell. Es ergibt also für mich Sinn, mich über längere Zeiträume mit einer Idee zu beschäftigen, um diese immer mehr zu verdichten, auch intellektuell durchdringen zu können.

Künstlerische Freiheit kann viele Qualitäten haben. Die Entscheidung, Dinge in einer bestimmten, strengen Inszenierung malen zu wollen, war wie eine Entscheidung für eine monogame Beziehung. Erst einmal brauchte ich nicht ständig weiter nach neuen Bildformaten zu suchen, denn die Welt der Dinge schien mir ein schier unerschöpfliches, durchaus variables Feld. Das empfand ich seinerzeit als beruhigend und durchaus befreiend.

Ich benutze bewusst keine Vorlagen, keine Fotos oder Projektionen. Anders als im Fotorealismus findet also beim Malen der Gegenstände eine Transferleistung von drei auf zwei Dimensionen statt. Rechnen wir die Dimension der Zeit dazu, die sich in einen bildimmanenten Zustand verdichtet und gespeichert wird, sind es sogar vier. Schließlich verändert sich auch die Lichtsituation im Atelier ständig, ganz zu schweigen von meinen Stimmungen. Ich male also nicht einen einzigen Zustand – was ich tun würde, wenn ich ein Foto abmalen würde – sondern sehr viele, die wiederum in einen Zustand verschmelzen. Ich muss also, anders als der Fotomaler, das Objekt als solches in seiner räumlichen Durchdringung und immanenten Zeitlosigkeit interpretieren. Ein derartiges Bild zu malen, ist daher eine ganz spezielle Vergegenwärtigungs- und Abstraktionsleistung. Als analytischer und sich in der Welt reflektierender Mensch kann ich mich so im konzentrierten Beobachten der Dinge der Welt und den Erscheinungen des Lebens gleichzeitig zuwenden wie mich in Kontemplation zurückziehen. Trotz eines daher eher vergeistigten und unprätentiösen Gestus haben meine Bilder etwas sehr Physisches; schließlich behandeln sie die Welt. Ich akzeptiere die Existenz der Dinge, feiere sie regelrecht, wenn ich sie male. Ich bin grundsätzlich einverstanden mit der Physik und den irdischen Grenzen und Gesetzen. Aber als Maler bin ich ebenso Metaphysiker. Denn ich zweckentfremde die Dinge, entmaterialisiere sie und konstituiere sie neu als Bildphänomene. Ich mache sozusagen Gaffzeug. Bilder sind zum Anschauen da, wozu sonst?

Ich betitele meine Bilder tautologisch, also nach dem Begriff, den wir dem Ding geben. Das Bild ist das Ergebnis eines Prozesses, der Titel bereits Teil des Settings. So wie der bedeutende Titel, bezeichnet bereits der Begriff „gegenständliches Bild“ einen dialektischen Widerspruch, denn (das wusste schon Magritte) im Bild wird der Gegenstand zu einer Idee seiner selbst. Die Form und das Formlose durchdringen einander: die Form wird zum Formlosen, das Formlose zur Form. So wie ich die Dinge als etwas von mir Getrenntes wahrnehme, so lese ich sie bereits in ihrer Form auch wie ein abstraktes Bild. Die „gegenständliche Malerei“ ist für mich daher kein Dogma.

Irgendwann, nach vielen Jahren, habe ich festgestellt, dass mir der Rahmen, den ich mir setzte, zu eng wurde. So viele Dinge, die ich tatsächlich malen wollte, gab es nun doch nicht. Und ich wollte nicht im Alter so streng werden, wie meine Bilder es schon waren. Zuviel Konzept verhindert Intuition. In meinem Leben haben sich immer Phasen der Konsolidierung und der Dynamisierung abgewechselt. Beides hat seine Berechtigung; alles zu seiner Zeit. Ich brauchte also wieder eine Öffnung meiner Prozesse, eine Anpassung an meine veränderten Bedürfnisse. Die farbigen Hintergründe, die ich seit einigen Jahren setze, sorgten für einen Aufbruch, führten raus aus der reduzierten Strenge der Jahre zuvor. Eine langsame, aber sehr sichtbare Entwicklung setzte ein, die sich mehr der Vielfalt der Möglichkeiten der Bildfindung zuwendete, gepaart weiterhin mit dem Anspruch, dabei nicht an Klarheit und Einfachheit in der Darstellung zu verlieren.

In einer Serie mit Gläsern, die mit verschiedenen farbigen Flüssigkeiten gefüllt sind, mit der ich mich seit nunmehr vier Jahren immer wieder beschäftige und die von Anfang an auf Metamorphose angelegt war, sind abstrahierende Auflösungstendenzen schon sehr sichtbar. Dennoch benenne ich sie nach den Flüssigkeiten in den Gläsern. Worum geht es mir also? Um diese Flüssigkeit? Um das Glas als tatsächliches wie symbolisches Gefäß für alle möglichen Lebenssäfte, die drei dargestellten Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig oder doch mehr um die Bildarithmetik und die Optik, den in der Sache ebenso konzeptuell-logischen wie lustvollen Umgang mit Farbe, Fläche und Form? Irgendwann wird der Titel vielleicht zu einer Frage, weil das Bild einen stark abstrahierten Gegenstand kaum noch zu erkennen gibt. Das ist aber eher ein interessanter Nebenschauplatz, denn es geht mir beim Malen nicht vordergründig um Begriffe: Ich male vor allem, was ich sehen will. In meinen Bildern verschmelzen meine phänomenologischen Beobachtungen und Betrachtungen an dem Objekt mit denen des Bildes, der Malerei und letztlich auch der Prozesse in meinem Atelier. Diese Prozesse erlebe ich ebenso physisch wie geistig und es entwickelt sich eine unmittelbare Haltung zur Welt und zum Leben aus ihnen. Es geht mir also offenbar um eine Art Essenz des Scheins und Seins in der Welt, die ich sowohl in dem Ding als auch in dem Bild suchen kann. Gleichzeitig erlange ich über die visuelle Sinneswahrnehmung und das handwerkliche Tun Erkenntnis über mein eigenes Dasein in der Welt. Noch sind die Dinge in meinen Bildern sehr präsent, aber ich sehe sie selber fast gar nicht mehr an, während ich sie male. Am Ende meines Lebens, aber erst dann, möchte ich die Dinge komplett loslassen können.

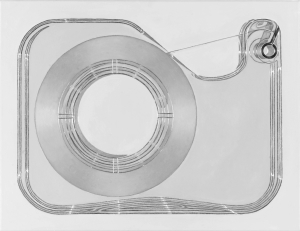

René Wirths, „Dispenser (Endlichkeit)“, 50x65cm, 2019

René Wirths, „Lighter“, 100x50cm, 2022