„… das Tagebuch als Arbeitgeber“

Gespräch über diaristische Praxen

2020:August //

Nick Koppenhagen: Wie kamst du denn darauf, uns zu versammeln?

Anna-Lena Wenzel: Die Idee kam mir, als ich zunächst bei Esther zum Atelierbesuch war und wir über ihre Tagebuchzeichnungen sprachen und als ich dann am nächsten Tag bei dir war und du mir deine Arbeiten zeigtest, bei denen es auch diese Tagebuchelemente gibt. Das fand ich interessant, dass es in unserer Praxis solche Ähnlichkeiten gibt.

Mich interessiert zum Beispiel, welche Funktion das Tagebuch-Arbeiten hat. Das ist ein bisschen weniger nach außen gehend als bei euch. Diese feinen Unterscheide zwischen unserer jeweiligen Praxis finde ich interessant. Aber könnt ihr zunächst noch mal eure Praxis beschreiben?

NK: Bei mir gibt es zwei Systeme. Das eine ist sehr unmittelbar, aber überhaupt nicht romantisch. Es ist eine endlose Liste in Form eines Tabellendokuments, die jedes Jahr neu angelegt wird. Das sind so um die 10.000 bis 12.000 Zeilen pro Jahr. Die ewige Liste hält alles fest, was ich tue. Vom Prinzip her wird da alles sehr genau protokolliert: Von 9:10 bis 9:16 Uhr Kaffee kochen, von 9:16 bis 9:19 Uhr E-Mails durchgehen.

Esther Ernst: Ah, so konkret machst du das? Nicht 10 Uhr bis 18 Uhr Arbeit, sondern du beschreibst das en detail?

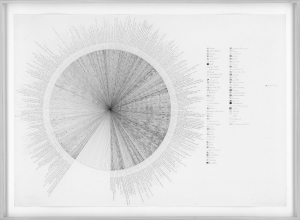

NK: Ja. Manchmal, wenn ich meinen Computer oder mein Telefon nicht dabei habe oder mir sage, dass es jetzt nicht so eine Rolle spielt, ist es weniger granular, dann kann es auch ein Zeitraum über drei Stunden sein, der zusammengefasst wird. Dann gibt es noch das andere System, die Witterungsreporte. Das ist eine Zeichnung in Kreisform, ein Kreisdiagramm. Jeden Tag schreibe ich einen Satz hinein und male das Feld aus. Ich benutze Buntstifte, um meine Eindrücke oder Erinnerungen an den Tag wie Witterungen einzutragen. Dafür gibt es am Rand einen Index mit den unterschiedlichen Kategorien.

AW: Machst du das dann jeden Tag abends?

NK: Das habe ich eine Zeit lang gemacht, inzwischen nicht mehr, weil ich für mich herausgefunden habe, das mich das Bild mehr interessiert als die konzeptuelle Pflicht. Irgendwann habe ich auch die Kategorie „Sinnlos“ eingeführt, die ist einfach grau. Das geht schnell, wenn man keine Lust hat oder findet, dass es gerade nichts bringt. Irgendwann hab ich aber nicht mal mehr eine Notiz hingeschrieben, dann gibt es nur das Grau und einen Kringel für nichts. Es ist zu einem Punkt der absoluten Verweigerung gekommen, weil ich nicht mal mehr einen Satz schreiben wollte.

AW: Wie sieht denn deine letzte Woche aus?

NK: Die ist komplett grau, bzw. ist noch nicht angelegt. Das ganze Jahr habe ich noch nicht angelegt. Da muss ich erst wieder reinkommen, während ich das andere jeden Tag mache. Da trage ich nur selten Tage nach.

EE: Ich habe mit Tagebuchschreiben und -zeichnen aus der Lust des Wahrnehmens und Beschreibens angefangen. Und auch aus der Lust des Mitteilens und des Teilens von dem, was ich beobachte und sehe. Dazu kommt die wechselseitige Freude, bei anderen in Tagebüchern zu lesen. Für mich war immer klar, dass das Banale was Großes hat, dass in diesen kleinen, alltäglichen Sachen für mich eine große Wiedererkennbarkeit und Kostbarkeit drinsteckt, und dass ich das gerne zu mir nehme, aber auch gerne wieder loslasse. Es ist eine tolle Möglichkeit, um wach und beweglich zu sein. Für die gezeichneten Tage hab ich von 2000–2005 täglich auf A5-Papier gezeichnet und später den Träger gewechselt und von 2006–2017 täglich auf den Rückseiten von Postkarten gezeichnet. Diese Arbeit heißt Ansichtssachen. Mich reizte die Mitteilungsform der Ansichtskarten und dass sie sich auf ihren Vorderseiten durch Abbildungen von Welt auszeichnen, die aber nichts mit meinem Aufenthaltsort zu tun hatten. Ich mochte diesen Wechsel der abgebildeten Welt in Form eines knalligen Fotos mit dem Ausschnitt meiner Welt auf der Rückseite, die relativ fein war, weil ich eher mit Aquarell, Tusche, Bleistift arbeite.

NK: Sag doch noch mal, was deine Regel ist.

EE: Die Regel ist, jeden Tag mindestens eine Zeichnung zu machen. Keine wird nachträglich bearbeitet oder aussortiert. Es gibt Text und Bild; die Blätter haben alle eine Nummer und ein Datum und in den letzten zehn Jahren auch einen Ort. Text und Bild müssen nichts miteinander zu tun haben, das sind zwei parallele Möglichkeiten mich auszudrücken. Mir ist wichtig, dass ich die Zeichnungen nicht bewerte. Dass ich nicht davon ausgehe, dass es etwas Hübsches sein soll, sondern dass es gemacht und dann gleich wieder zur Seite gelegt wird. Dadurch, dass das täglich über einen langen Zeitraum stattfindet, sind dort alle Zustände enthalten. Von wütend bis freudig ist da alles aufgehoben. Wenn ich spät abends nach Hause komme und noch was hinschludere, muss das nicht schlechter sein, als wenn ich mir wahnsinnig viel Mühe gebe. Es sind inzwischen ca. 10.000 Zeichnungen. Ich hab mit diesem Projekt während meinem Studium angefangen – auch aus dem Grund, dass ich nicht so genau wusste, was ich mit meiner Zeit machen soll. Wie ist es bei dir, Anna?

AW: Ich arbeite ja eher auf der textlichen und weniger auf einer visuellen Ebene. Mir hilft das Tagebuchschreiben dabei, den Tag zu verdauen und mich zu erleichtern, also Dinge loszuwerden, die mir sonst im Kopf rumschwirren würden.

NK: Wie lange schreibst du denn schon Tagebuch?

AW: Seit ich 14 bin, aber mit Unterbrechungen und mal mehr, mal weniger intensiv. Zeitweise waren es vor allem Dinge, die gedrückt haben. Dann ging es darum, Gedanken zu sortieren. Ich hab auch viele Briefe geschrieben, weil es mir schwer fiel zu kommunizieren. Es hat recht lange gedauert, das als literarische Form zu denken.

Dafür waren Leute wie Marie Luise Kaschnitz, Susan Sontag, Max Frisch oder Rainald Goetz tatsächlich hilfreich. Das war bestärkend, um das tägliche, erst mal ungerichtete Schreiben als eigene literarische oder künstlerische Form zu denken.

NK: Aber bei dir gibt es nicht die tägliche Pflicht?

AW: Nein, aber ich schreibe regelmäßig, fast täglich. Wann begann dein Interesse an Tagebüchern, Esther?

EE: Bei mir fing das Interesse am Tagebuch als Form schon in der Schule an. Es gibt ja massig viele Tagebücher aus den verschiedensten Jahrhunderten. Deswegen hatte ich wohl auch keine Hemmungen, meine Tagebücher auszustellen, weil ich dachte, das machen doch alle. In Emmendingen gibt es sogar das Deutsche Tagebucharchiv mit den vielfältigsten Tagebüchern.

NK: Hast du dein Prinzip mal unterbrochen, Esther?

EE: Ja, für ein Jahr. Ich hab die gezeichneten Tage als meine Diplomarbeit ausgestellt und danach für ein Jahr aufgehört. Dann aber wieder angefangen und elf Jahre auf den Rückseiten von Postkarten gezeichnet, aber weil es zunehmend schwieriger wurde, davon große Konvolute zu bekommen, zeichne ich nun wieder unter dem Arbeitstitel Gezeichnete Tage, seit 2017 auf ganz normalem A5-Papier.

AW: Stellt ihr eure Tagebuch-Arbeiten aus?

EE: Ja. Für mich war von Anfang an klar, dass ich es wieder rausgebe. Aber ich guck mir die Zeichnungen in der Tat nie an – also nur, wenn sie ausgestellt sind.

NK: Wie hängst du die?

EE: Ich hab die Postkartentagebuchzeichnungen nur einmal für eine Ausstellung gehängt. Da hab ich alle Vorderseiten auf eine Seite gehängt, das sind viele kräftige Himmelblaus und überhaupt kräftige Farben, das ist sehr happy. Während einen die Vorderseiten so anbrüllen, ist es hinten eher sensibel. Normalerweise stell ich die tausenden von Zeichnungen gebündelt und geordnet in Archivhüllen auf Tischen zum Durchblättern aus. [Wir gucken uns gemeinsam den Katalog Ansichtssachen an.]

NK: Es gibt oft intime Situationen, ist das manchmal unangenehm oder peinlich?

EE: Also ich möchte nicht anwesend sein, wenn Leute meine Zeichnungen gucken. Gleichzeitig ist es eher unwahrscheinlich, dass du eine Zeichnung rausgreifst, die mir unangenehm ist. Ich habe das Gefühl, dass die Intimität in der Masse gut aufgehoben ist.

AW: Nick, bei dir hatte ich das Gefühl, dass sich deine Arbeiten in so einer Grauzone befinden zwischen privat und öffentlich. Zeigst du deine Arbeiten?

NK: Ich habe das eher nicht gezeigt, aber irgendwann gab es diese Feststellung, dass das Tagebuch vielleicht doch die eigentliche Arbeit ist. Ein paar Sachen wurden schon mal ausgestellt, andere noch nie.

AW: Sind dabei Situationen entstanden, die dir unangenehm waren?

NK: Eher nicht, aber mir fällt dazu eine Situation bei meiner Abschlussausstellung ein. Weil ich in einer Arbeit alle drei Stunden meine Stimmung notiere und dabei unterscheide zwischen neutral, positiv oder negativ, konnte ich dann auf meiner langen Liste gucken, was mein bester und schlechtester Tag in diesem Jahr war. Das waren abstrakte Buntstiftzeichnungen, auf die ich mit weißer Farbe meine Tagebuchauszüge gedruckt habe. Da gibt es auch intime Details, Sex und so weiter.

Ein ehemaliger Mitbewohner von mir hat dann Raumaufsicht gemacht, für eine Viertelstunde, und der wollte sich gar nicht auf den Stuhl setzen, weil er vermeiden wollte, dass die Leute denken, dass es von ihm ist, so unangenehm war ihm das.

AW: Stellst du beide Arten von Listen aus?

NK: Quasi schon, nur dass sich diese Liste noch stark verändert hat. Am Anfang war das einfach nur ein Textdokument, das ewig lang war, jetzt ist es eine Tabelle, die durchsuchbar ist und wo es viel um die Begriffe Arbeit und Aktivität geht.

AW: Gab es an der HFBK Professor*innen, die euch das vorgelebt oder die euch inspiriert haben?

NK: Nein, nicht vorgelebt, aber allgemeiner war so jemand wie Dieter Roth zum Beispiel, wichtig mit seinen Solo-Szenen-Videos, wo er einfach alles in seinem Alltag aufgenommen hat. Aber bei mir war es eher immer so versetzt, dass ich realisiert habe, dass andere Leute schon etwas Ähnliches gemacht haben. An der HFBK waren Künstler*innen, die viel zeichnen, schnell und rotzig, wie Andrea Tippel oder Tomas Schmit ein wichtiger Einfluss. Bei ihnen geht es nicht darum, dass es eine schöne Zeichnung ist, und die Handschrift kann auch hässlich sein. Das am Anfang des Studiums zu entdecken, war wichtig für mich.

EE: Roth war für mich auch ein früher Bezugspunkt und ist immer noch ein Held. Das früheste, was ich gesehen habe, war seine Sammlungsinstallation Flacher Abfall. Für meine Diplomarbeit aus ca. 5.000 Tagebuchzeichnungen habe ich seine Präsentation eins zu eins kopiert. Ohne mir dessen bewusst zu sein, das ist mir tatsächlich erst zehn Jahr später aufgefallen. Bahnbrechend war auch Rainald Goetz mit Abfall für alle. Das war ein Blog, im Jahre 1998, in dem er seine Tagebuchnotizen unmittelbar in die Welt gesendet hat, als Internet internetfähig war.

AW: Mich interessiert die Funktion des Tagebuchs. Meine Vermutung ist, dass es sehr strukturierend wirkt, wenn man jeden Tag etwas zu tun hat, über das man nicht nachdenken muss. Wenn es eine tägliche Aufgabe gibt, ist das hilfreich in dieser komplett offenen Situation, in der man sich als Künstler*in und Freiberufler*in befindet.

EE: Mir hat es die Angst vor dem weißen Papier genommen. In einer anderen tagebuchartigen Arbeit wo ich war [siehe dieses Heft], notiere ich seit dreizehn Jahren meine Gedanken zu besuchten Ausstellungen. Da hab ich neulich gedacht, dass ich durch dieses jahrelange Schreiben relativ schnell an ein Reflexionsvermögen und an ein Mich- Mitteilen-Können drankomme. Diese Arbeit ist auch eine Übung, einen Zugang zu sich selber herzustellen und seine Gedanken ordnen und formulieren zu können.

NK: Bei mir ist das diaristische Arbeiten ein sich ewig wandelndes Ding. Am Anfang ging es darum, Sachen zu verarbeiten, sich zu sortieren. Vielleicht aber auch schon innerlich und äußerlich, weil es die Überlegung gab, aufzuschreiben, was man geschafft hat, was man schaffen wollte und ich oft ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich das Gefühl hatte, nicht genug zu machen.

AW: Diese tägliche Aufgabe kann dann wie ein Einstieg ins Arbeiten sein und gibt einem das Gefühl, schon mal etwas geschafft zu haben …

NK: … das Tagebuch als Arbeitgeber …

AW: Ja, eine von mehreren Funktionen, die es hat.

EE: Die unmittelbarste! Es ist relativ naheliegend, weil ich nicht irgendwo anders hingehen muss oder mir etwas aneignen muss, sondern nur zu mir schauen brauche.

NK: Weil ich diese Typologie entwickelt habe, kann ich auch meine Tätigkeiten bzw. die Zeit splitten, es ist ein bisschen wie eine Steuererklärung, eine zeitliche Steuererklärung. [Lachen]

EE: Das heißt, du weißt wie du deine Tage verbringst, weil du sie auswertest?

NK: Ja.

EE: Und bist du ein Optimierer?

NK: Ja, teilweise nutze ich es dafür. Mit Hilfe der Tabelle kann ich gucken, was ich wie viel mache. Ich kann das richtig ausrechnen und Diagramme anlegen.

AW: Mir leuchtet das ein, dass man die Sachen aufschreibt, um dem Gefühl entgegenzuwirken, nicht genug getan zu haben. Weil unsere Aktivitäten so oft immateriell oder kommunikativer Natur sind, verliert man schnell das Gefühl dafür, wie viel man eigentlich arbeitet.

NK: Genau, da verknüpft es sich auch wieder mit dem Begriff der Arbeit. Auch zum Beispiel das Spazierengehen, wenn man sagt, dass es ein Teil meiner Arbeit ist, rauszugehen, die Gedanken einen Moment lang ausführen und den Kopf frei kriegen, dann wird es auch zu Arbeit.

AW: Für mich steckt im Tagebuchschreiben immer auch ein Moment der Selbstbeobachtung, wodurch das Tagebuch zu einem Erkenntnismittel wird, das einem auf die eigenen Befindlichkeiten hinweist. Man erzählt nicht nur etwas, sondern das Material erzählt einem auch etwas.

NK: Ich finde daran den Aspekt der Selbstsubjektivierung interessant. Wie diese Regelmäßigkeit einen selbst auf bestimmte Weise konstituiert und eine innere Stimme verstärkt. Beim Witterungsreport gibt es bei mir eine romantische Subjektkonstitution. Wo man sich selber ein bisschen verklärt, wo man schöner formuliert, als es eigentlich war, und wo man das Besondere oder das besonders Banale auswählt. Das war der Grund, weswegen ich später die objektivierendere Form gewählt habe, wo nur noch die Aktivitäten festgehalten werden.

EE: Was ist daran romantisch?

NK: Es hat eine narrative Struktur. Es macht eine Erzählung aus dem Leben.

AW: Man erzählt sich irgendwo hin oder für etwas?

NK: Ja, aber es ist in gewisser Weise eine Lüge, dass wir Romanfiguren sind.

EE: Aber es hat doch auch schlicht mit der Form zu tun, mit der man sein Leben künstlerisch verarbeitet, oder? Ich wähle vorher zum Beispiel oftmals nicht aus, was ich zeichnen will, das passiert fließend. Wobei ... manchmal habe ich etwas zu erzählen und bin voller Dringlichkeit und weiß schon, was es wird. Aber meistens beginnt eine Zeichnung von selbst und ich weiß vorher nicht, wohin es geht. Dann gibt es eine Lust daran, sich da reinzuschmeißen und dem zu folgen. Und natürlich wird auch beschönigt, aufgebauscht, dramatisiert, gewünscht, weil die Emotionen ins Spiel kommen und etwas schmälern oder verstärken. Und ich finde, das Tagebuch ist auch ein super Ort für Fiktion. Ich glaube es ist ein Misch – genauso wie ich ein Misch bin.

AW: Diesen Moment kenne ich auch: dass ich etwas aufschreiben will, und dann schreibt es sich von alleine und anders, als ich vorher gedacht habe. Es ist, als wenn das Schreiben ein Eigenleben entfaltet.

NK: Ich halte meine Systeme auch für offene Systeme, die widerspenstig sind. Wenn man es künstlerisch betreibt, sind die Punkte interessant, wo es zerbricht oder sich sträubt gegen Zuschreibungen. Diese Romantisierung hat viel mit dem westlichen Künstler*innensubjekt zu tun. Als der Vorstellung von einem besonderen Einzelsubjekt, das in irgendeiner Form expressiv ist und dadurch eine Sonderstellung in der Gesellschaft genießt.

EE: Siehst du, mit diesem Bild hab ich nichts zu tun! Ich glaube, dass sich mein Beruf von einer Wissenschaftlerin oder einer Postbeamtin nicht groß unterscheidet – also vom Tun. Natürlich darf ich vieles selbstständig machen, aber mit diesem romantischen Künstler, der nachts um vier aufwacht, weil er eine Eingebung hat, hab ich wenig gemein.

AW: Vielleicht sind es zwei Sachen: Gibt es einerseits diesen Geniekult, der schnell etwas Größenwahnsinniges hat, besteht andererseits unsere Kunst aus uns und beruht auf der Annahme, dass wir etwas mitzuteilen haben.

EE: Heißt das, dass, wenn es persönlich wird, es schon romantisch ist?

NK: Ja, so denke ich das gerade. Auch On Kawaras Subjektposition ist eine romantische, wo es nur dieses Datum gibt, aber die ganze Erzählung, die dadurch drum herum passiert, macht es romantisch. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld, das Teil dieser Praxis ist. Wenn man die besonders emotionalen und einprägsamen Momente ernst nimmt, dann hat das schon was Romantisches. Aber das mache ich ja auch.

EE: Für mich ist deshalb die Frage der Rahmung bei Tagebüchern wahnsinnig wichtig. Die müssen gut präsentiert sein, weil sie sonst ganz schnell in die Nabelschau kippen und man als Betrachter*in zum Voyeur wird.

AW: Gibt es so etwas wie Selbstzensur? Einen Gedanken von: Das möchte ich lieber nicht zeigen?

EE: Ja, klar, auch mir selber gegenüber. Das ist ein heikles Gefüge. Da ist man sich selber schon der schärfste Zensor. Denn man hält das Leben, indem man es aufzeichnet, fest, man konserviert es. Da werden automatisch Entscheidungen getroffen – man pimpt was auf oder kocht es nieder oder findet sich selber öde. Das zeigt sich dort extrem.

NK: Ja, das gibt es bei mir auch. Es gibt mehrere Momente, in denen ich mich befrage: erstens, ob ich es niederschreiben soll, und dann zweitens, ob ich es ausstellen soll. Gibt es das bei dir, Anna?

AW: Ja, es gibt auch beides: Dinge, die ich vor mir selber verstecke, indem ich sie nicht aufschreibe, und Dinge, die ich zwar aufschreibe, die aber nicht veröffentlicht werden, oder wenn dann so, dass man die Personen, über die ich schreibe, nicht erkennt.

Beeinflusst das Wissen um die Aufzeichnung euer Verhalten? Nimmst du dir immer was zum Zeichnen mit und gibt es in deinem Hinterkopf eine ständige Stimme, die deine Aktivitäten in Kategorien übersetzt, die Stimmung und die Zeiten festhält?

NK: Es wird so eine Gewohnheit.

EE: Bei mir ist es so wie Zähneputzen. Das möchte ich auch zwei- oder dreimal am Tag machen. Aber ich bin nicht ständig damit beschäftigt. Und wie ist es bei dir, Anna?

AW: Es gibt ja zwei Formate: Das Tagebuch- und das Notizenschreiben. Während ich tendenziell weniger Tagebuch schreibe, nimmt das Notizbuch immer mehr Raum. Da schreibe ich alles rein, was ich aufschnappe, Sachen, die mich beschäftigen, die ich beobachte, die zwar durch mich hindurchfließen, aber nicht unmittelbar etwas mit mir zu tun haben. Vielleicht das, was du vorhin mit Welt beschrieben hast, Esther.

NK: Sind die datiert?

AW: Ja.

NK: Dann zählt es als Tagebuch. Gibt es bei dir immer schon eine potentielle Leser*in im Hinterkopf?

AW: Ich denke weniger an eine potentielle Leser*in, als ich dem Drang folge, meine Eindrücke loszuwerden, weil ich sonst unter Verstopfung und Schlafstörungen leiden würde. Beim Überarbeiten für eine potenzielle Veröffentlichung geht es darum, den Text in eine gute sprachliche Form zu bringen. Das war zuletzt der Fall bei den „Herzschmerz“-Geschichten, die im Herbst herauskommen. Da geht es um Sachen wie Textfluss und -dynamik, womit das persönliche Thema und das eigene Um-sich-Kreisen, das schnell in eine narzisstische Richtung gehen kann, etwas in den Hintergrund rückt. Das ist bei euch wahrscheinlich gleichbedeutend mit einem Nachdenken über die Form?

EE: Ja, das Nachdenken über die Präsentationsform oder Veröffentlichung find ich auch sehr wichtig. Und gleichzeitig verselbstständigt sich die Arbeit im regelmäßigen Tun von ganz alleine und etwas Eigenes entsteht. Es ist dann nicht nur das Verdauen des Tages, sondern auch ein Schutzraum, wo vieles entstehen kann, wo vieles ausprobiert werden kann, wo wiederholt und verworfen wird. Und ich lasse natürlich auch Dinge aus. Diese Freiheit, die in der Strenge des Formats des täglichen Zeichnens liegt, und der Last, die es mit sich bringt, ist mir sehr wertvoll.

NK: Ich merke, dass es mir eher um das Bild als um das Tagebuch geht. Mir geht es aber ähnlich, denn ich finde auch interessant an diesen Systemen, dass sie erst mal sehr streng und rigide wirken und dann doch mehr Stellschrauben haben, als man im ersten Moment denkt. Es ist etwas, was auf der Suche ist, immer wieder. Das ist auch ein grundsätzliches ästhetisches Prinzip, dass man aus der Begrenzung viel schöpfen kann. Erst aus dem strengen Konstrukt entsteht etwas Interessantes, wenn man sich daran abarbeitet.

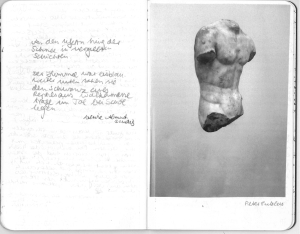

Esther Ernst „Wo ich war“, Foto: Esther Ernst

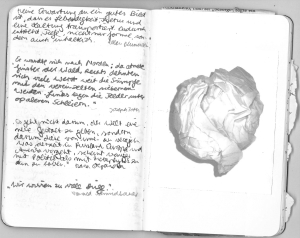

Anna-Lena Wenzel: Scans der Notizbücher (2016_II, 2016_1, 2011_II)

Nick Koppenhagen „Witterungsreport“