Gespräch mit Christine Sun Kim

2017:September //

Ein Gespräch mit der Künstlerin Christine Sun Kim

Die Künstlerin Christine Sun Kim und ich sitzen in ihrem Studio an einem großen Tisch nebeneinander. Vor uns stehen unsere aufgeklappten Laptops, auf denen ein leeres Dokument geöffnet ist. Sie fragt mich, ob ich etwas trinken möchte und bringt mir kurz darauf ein großes Glas Wasser und sich selbst einen Ventilator. Die Juni-Wärme macht ihr zu schaffen – sie ist hochschwanger.

Christine kommt gebürtig aus Kalifornien und lebte lange Zeit in New York, wo sie unter anderem am Bard College studierte. Ihre Arbeiten wurden am MoMA PS1, in der Tate Modern und am Austin Visual Arts Center gezeigt. Vor drei Jahren zog sie nach Berlin.

Im Zentrum ihrer Praxis, die Zeichnung, Video, Performance und partizipatorische Installationen umfasst, steht die Auseinandersetzung mit Sprache und Sound, womit jegliche „Schallereignisse“ gemeint sind, die uns zu jedem Moment des Tages umgeben – vom Rülps nach dem Essen über klappernde Bussitze bis hin zum Geräusch von Faulheit.

Die Künstlerin erforscht die Körperlichkeit des Klangs, übersetzt ihn aus dem Bereich des Akustischen ins Visuelle und arbeitet so an der Dekonstruktion des Konzepts von Sound, dem sie auch politische Macht zuspricht: „Sound is like power, control, a social currency“, so Christine in ihrem Vortrag bei einer TED-Konferenz im August 2015.1 „Sound can be empowering or disempowering. I chose to be empowered.“

Christine ist seit der Geburt vollständig taub. Klang war für sie lange Zeit eine abstrakte Idee, ein Konstrukt, das sie von dem Großteil der Gesellschaft trennte, etwas, worauf ausschließlich Hörende Zugriff haben. Der Besitz von Klang und von lautbasierter Sprache teilt die Menschen ein in die Hörenden/Sprechenden und in die „stillen Anderen“. Es ist, sagt sie, als habe sie in den Augen der Gesellschaft gar keine Stimme. „Manche Leute halten ASL [American Sign Language] für weniger echt als andere Sprachen“, schreibt Christine während unseres Treffens. „Weil Gebärdensprache nicht über Klang verfügt, hat sie in den Augen vieler einen niedrigeren Wert als gesprochene Sprache. Wenn wir uns alle darauf einlassen würden, einander vorbehaltloser zu begegnen, ohne die Sprache oder die Identität des Anderen zu kompromittieren, hätten wir eine offenere Gesellschaft und es fiele der Gruppe der Gehörlosen leichter, aus ihrer Außenseiterposition herauszutreten.“

Christine widersetzt sich in ihrer künstlerischen Praxis der als einschränkend empfundenen Einteilung der Gesellschaft und eignet sich ein Medium an, das ihr lange nicht zugestanden wurde. Den am eigenen Körper erfahrenen Ausschlussmechanismen entgegnet sie mit der Einladung, die Kultur der Gehörlosen kennenzulernen und daran teilzunehmen.

Ferial Nadja Karrasch / Viele Deiner Arbeiten ermöglichen eine kollektive Erfahrung und basieren auf dem Konzept von Zusammenarbeit – sowohl mit anderen Künstlerinnen und Künstlern als auch mit dem Publikum. Woher kommt Dein Interesse am Gemeinsamen?

Christine Sun Kim / Das hängt zum einen mit meiner Herkunft aus der sehr gut vernetzten Kultur der Gehörlosen zusammen und zum anderen hat es mit meiner Beziehung zu Übersetzern/Übersetzerinnen zu tun. Gesprochene, also lautbasierte Sprache hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, also lasse ich meine Stimme durch andere Menschen klingen. Dieser Aspekt, der zunächst mein alltägliches Leben betrifft, wurde nach und nach Teil meiner künstlerischen Praxis und ist mittlerweile der Kern meiner Arbeit.

Karrasch / Deine Performance „LISTEN“ (2016) war eine Führung durch die New Yorker Lower East Side, wo Du vor einiger Zeit lebtest und arbeitetest. Du hast mit der Gruppe bestimmte, für Dich bedeutsame Orte besucht und diese Orte anhand von Geräuschen charakterisiert. Die Orts-Klänge wurden als Text auf einem iPad umschrieben, so gab es zum Beispiel das Geräusch sich bewegender Arme oder den Klang von Unsicherheit.

Kim / Ich beschäftige mich viel mit der Untertitelung in Film und Fernsehen. Obwohl sie für Gehörlose die Erfahrung eines Films wesentlich beeinflussen, sind die Untertitelungen meist sehr wörtlich und reduzierend. Komplexe oder gleichzeitig auftauchende Geräusche werden beispielsweise auf kurze Umschreibungen reduziert. Hierauf habe ich mich in der Arbeit „Close Readings“ bezogen, für welche ich einige meiner gehörlosen Freunde bat, Filme selbst zu untertiteln und somit die Informationen hinzuzufügen, die sie für notwendig erachteten. Für „LISTEN“ habe ich viel über Geräusche im Allgemeinen nachgedacht. Muss ein Geräusch zwingend akustisch sein? Kann es ausschließlich über das Hören erfahrbar gemacht werden oder geht das auch anders? Die Arbeit gibt Einblick in meine subjektive Beziehung zu Klang: Für mich hat alles, was ich wahrnehme, einen Klang, egal ob es sich um eine Person, einen Gegenstand oder ein Gefühl handelt. Vorfreude ist für mich zum Beispiel ein langer, schwerer Ton, „all ready to jump in front of you“!

Karrasch / Deine Arbeit „Calibration Room“ wurde 2015 am Visual Arts Center in Austin, Texas gezeigt. Hier hast Du zunächst einen individuellen Hörtest mit einzelnen Besuchenden gemacht, um das jeweilige Hörvermögen festzustellen. Basierend auf dem Ergebnis wurden dann in einem abgeschlossenen Raum verschiedene Geräusche abgespielt, die außerhalb des individuellen Hörpegels lagen. Auf einer Projektion wurde sowohl die jeweilige Dezibel-Zahl angezeigt als auch eine wörtliche Beschreibung des Geräuschs, z. B. „dog’s tail hitting the wall“ oder „bones popping“. Was war Deine Idee hinter dieser Arbeit?

Kim / Hierzu hat mich die Geschichte einer Witwe in Kalifornien inspiriert, die alle Fenstergläser ihres Hauses an ihre Sehstärke anpassen ließ, so dass sie aus dem Fenster schauen konnte, ohne eine Brille tragen zu müssen. Ich habe mich also gefragt, wie es wäre, wenn wir die Umgebung an unsere Bedürfnisse angleichen könnten, anstatt uns an die Umgebung und ihre sozialen Normen anzupassen.

Ich bin hochgradig taub, auf dem rechten Ohr habe ich 115 Dezibel (dB), auf dem linken Ohr 95 dB, die menschliche Hörschwelle wurde bei 0 dB festgelegt, Abweichungen bis zu 20 dB fallen in den Bereich der Normalhörigkeit, ab 81 dB spricht man von Gehörlosigkeit. Ich wollte einen Raum schaffen, in dem alle Geräusche bei 95 dB beginnen – damit wäre ich technisch gesehen nicht mehr gehörlos. In „Calibration Room“ nehme ich die Transformierung einer Regelung vor, es geht um die Neuausrichtung einer Norm nach individuellen Bedürfnissen. Zudem wollte ich den Sound in einer anderen Weise erfahrbar machen als über das Hören. Die meisten abgespielten Geräusche hatten eine Frequenz unter 25 Hertz (Hz), wobei man wissen muss, dass ein Schall mit einer Frequenz von 16 bis 20 Hz unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegt. Die Geräusche wurden also weniger über den Gehörsinn aufgenommen, sondern eher gefühlt, mit dem Körper wahrgenommen.

Karrasch / Das Video Deiner Performance „face opera ii“ hat mich an die dadaistische Verwendung von Sprache erinnert. Vergleichbar den Lautgedichten wird in dieser Arbeit Gebärdensprache in abstrakter Weise eingesetzt.

Kim / Ja, das könnte man sagen. In ASL bestimmt die Mimik sowohl die Grammatik als auch die Bedeutung des Formulierten. Bei der Verwendung ein und desselben Zeichens kann der Gesichtsausdruck die Aussage komplett verändern. Für „face opera ii“ arbeitete ich mit Freunden zusammen, die alle prälingual gehörlos sind und deren erste Sprache ASL ist. Wir sammelten Begriffe, die anhand des Mittelfingers angezeigt werden, z. B. technology, depression, taste, mercy etc. In einem zweiten Schritt ließen wir die Bewegung des Fingers, also das bedeutende Zeichen weg und verwendeten nur die zu dem jeweiligen Ausdruck gehörende Mimik. Welche Begriffe jeweils performt werden sollten, wurde anhand des „Chorleiters“ bestimmt, der die Wörter auf einem iPad anzeigte. Ja, man kann sagen, dass es hier um einen experimentellen Umgang mit der Gebärdensprache ging.

Karrasch / In einem Text wurdest Du als Aktivistin beschrieben, die für die Gruppe der Gehörlosen kämpft. Würdest Du Dich selbst auch so bezeichnen?

Kim / Vielleicht bin ich auf sehr subtile Weise Aktivistin, da ich in meine Arbeit Elemente einbeziehe, die auf mein Taub-Sein referieren. Aber was heißt das denn: „Ich bin eine Aktivistin“? Wie definiert sich das Aktivistin-Sein denn? Ich denke, als Teil einer sehr kleinen Minderheit ist alles, was ich mache, sage, twittere potenziell politisch.

Karrasch / Ja, das denke ich auch. Ich muss bei Deiner künstlerischen Praxis an den Philosophen Jacques Rancière denken. Für ihn ist politisches Handeln an jene gebunden, die sich eigenmächtig einen Platz verschaffen in einer Gesellschaft, die für sie keinen Platz vorsieht und die sie aus der Gestaltung des Gemeinsamen ausschließt. Anhand Deiner Arbeit eroberst Du Dir das Recht der Anteilhabe und der Mitgestaltung zurück, anstatt in der Rolle der Passiven zu verbleiben.

Kim / Ja, das gefällt mir!

Karrasch / Viele Texte über Dich beginnen mit dem Satz „deaf since birth …“ – nervt Dich diese Kategorisierung?

Kim / Zu Beginn meiner Karriere habe ich mich strikt geweigert, über meine Identität als Gehörlose zu sprechen, da dem Status der Gehörlosigkeit ein Stigma anhaftet. Ich wollte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Mittlerweile fühle ich mich viel freier, dieses Thema zu bearbeiten. Auch wenn ich mich anfangs dagegen gewehrt habe, dass das Taub-Sein in den Augen anderer bestimmt, wer ich bin, oder was für eine Art Kunst ich mache, hat es natürlich einen großen Einfluss. Meiner Praxis liegt die Erfahrung des Taub-Seins zugrunde, das ist nicht von der Hand zu weisen.

Ich beschäftige mich derzeit viel mit dem Thema Kolonisation und mit Minderwertigkeitskomplexen. Ich denke, es gibt einiges über uns Gehörlose, was die Öffentlichkeit noch nicht weiß, weil es noch nicht kommuniziert wurde. Zum anderen werden wir meiner Meinung nach noch nicht ausreichend einbezogen. Viele Dinge, die uns Gehörlose betreffen, werden über unsere Köpfen hinweg behandelt. Das geht bei der Bildung los, die an vielen Stellen noch lange nicht ausreichend ist, was natürlich ein großes Problem ist, denn der Zugang zu geschriebener Sprache ist wichtig, um der Gesellschaft unsere Bedürfnisse und Erfordernisse mitzuteilen.

Eine andere Sache ist, dass im technischen Bereich oft „Hilfsmittel“ erarbeitet werden, ohne dass Gehörlose in den Prozess integriert werden. Es gibt z.B. diese „signing gloves“, die ASL in Sprache und Text umwandeln. Die Entwickler bekommen eine Menge Geld vom MIT, aber ihre Übersetzungen sind schlicht ungenau. Solche Dinge ärgern mich sehr.

Karrasch / Noch eine letzte Frage, dann lasse ich Dich ausruhen. Als Du 2008 im Zuge einer Residency das erste Mal vorübergehend in Berlin gewohnt hast, hatte das großen Einfluss auf Deine künstlerische Arbeit, die bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich durch das Medium Zeichnung bestimmt war. In Berlin bist Du auf Künstler/innen gestoßen, die mit Sound experimentierten, was Dich schließlich dazu brachte, Dich auch diesem Medium anzunähern.

Wie ist es jetzt für Dich, permanent hier zu leben?

Kim / Ich fühle mich sehr wohl und freue mich auf die kommende Zeit. Als ich vor drei Jahren hierher zog, bin ich noch wie verrückt von A nach B gereist. Ich war kaum hier und wenn, dann nur, um mich kurz auszuruhen. Jetzt ist der work-flow entspannter, ich erwarte ein Kind und freue mich darauf, die Stadt besser kennenzulernen.

Karrasch / Wann ist der Geburtstermin?

Kim / Morgen!

Christine Sun Kims Serie auf Papier „The Sound of ...“ war bis zum 6. August 2017 in der Ausstellung „Up And Down. Today’s Avant- Garde as Tomorrow’s Salon Art?“ im KINDL–Zentrum für zeitgenössische Kunst zu sehen.

1

Zu sehen untwer: https://www.ted.com/talks/christine_sun_kim_the_enchanting_music_of_sign_language?language=de

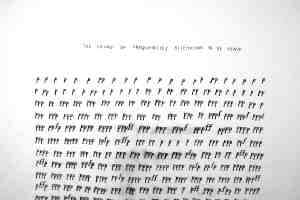

Christine Sun Kim, „The Sound of Frequencies Attempting to be Heavy“, 2017,

Foto: Christine Sun Kim

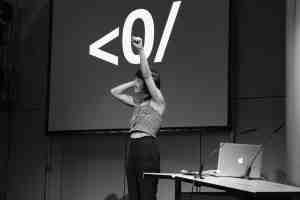

Christine Sun Kim, „Deaf Power Salute“, Berlin Biennale 2016,

Foto: Scott Braaten